Non credo sia un mero esercizio retorico dire che non ci sono parole per descrivere quello che in questi giorni, anzi in queste ore, sta accadendo nella Palestina occupata, in Libano e ora anche in Iran. Non ci sono parole perché sono già state dette tutte e possiamo soltanto ripeterle, nella straziante riproposizione di un racconto che rinnova l’orrore di quest’ultimo anno.

Eppure le parole sono fondamentali, in questa guerra che è iniziata non all’indomani del 7 ottobre 2024 bensì nella seconda metà dell’Ottocento: perché si tratta della guerra (non trovo, non c’è altro termine) dichiarata dall’ideologia sionista al resto del mondo. Parliamo di un’ideologia piuttosto recente, rispetto alle ideologie classiche sottese alla costruzione dell’Occidente moderno come lo conosciamo noi, ma non meno aggressiva e soprattutto capace di consolidarsi e imporsi con straordinaria rapidità. Va detto che quella parte di Occidente che sta finalmente cominciando a capire la portata di questa ideologia dovrebbe recitare il mea culpa più volte al giorno e in perpetuo, poiché i segni c’erano tutti ma non li si è voluti vedere; e chi, timidamente, li faceva notare veniva tacciato d’infamia (“antisemita” è diventato un epiteto più ingiurioso di “fascista”) e tacitato con ogni mezzo – e quando dico “ogni” intendo “tutti nessuno escluso”, compresi pestaggi, carcere, uccisioni.

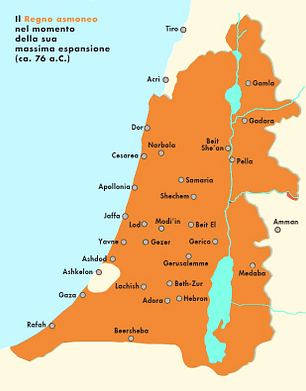

Ma torniamo alle parole e prendiamo, per esempio, il resoconto della conferenza annuale della Federation of American Zionists apparso sul quotidiano “New York Times” il 20 giugno 1899. La conferenza proponeva “the re-establishment of Judea as an independent State, suggesting the purchase of the Maccabean sites in Palestine, and the beginning of the work by Jewish Agricultural College there. […] The site to be purchased comprises about fifty acres, six miles from a station on the railroad between Jappa [sic!] and Jerusalem, and within sight of the sea and a large stretch of the Palestine coast” – la rifondazione della Giudea come Stato indipendente, suggerendo l’acquisto dei siti dei Maccabei in Palestina, e l’inizio dei lavori in loco da parte del Collegio Agricolo Ebraico. […] Il sito da acquistare comprende circa cinquanta acri [circa 20 ettari – n.d.r.], a sei miglia da una stazione ferroviaria sulla linea tra Giaffa e Gerusalemme, e con vista sul mare e su un ampio tratto della costa palestinese. Con “siti dei Maccabei” s’intendeva fare riferimento ai territori del Regno Asmoneo, uno Stato ebraico indipendente esistito per un centinaio d’anni (140-37 a.C.) sotto la dinastia degli Asmonei, la famiglia sacerdotale che aveva guidato la rivolta contro i Seleucidi, all’epoca dominatori della regione; nel 37 a.C. il regno fu conquistato dai Romani, che deposero la dinastia e nominarono re Erode il Grande.

Ma torniamo alle parole e prendiamo, per esempio, il resoconto della conferenza annuale della Federation of American Zionists apparso sul quotidiano “New York Times” il 20 giugno 1899. La conferenza proponeva “the re-establishment of Judea as an independent State, suggesting the purchase of the Maccabean sites in Palestine, and the beginning of the work by Jewish Agricultural College there. […] The site to be purchased comprises about fifty acres, six miles from a station on the railroad between Jappa [sic!] and Jerusalem, and within sight of the sea and a large stretch of the Palestine coast” – la rifondazione della Giudea come Stato indipendente, suggerendo l’acquisto dei siti dei Maccabei in Palestina, e l’inizio dei lavori in loco da parte del Collegio Agricolo Ebraico. […] Il sito da acquistare comprende circa cinquanta acri [circa 20 ettari – n.d.r.], a sei miglia da una stazione ferroviaria sulla linea tra Giaffa e Gerusalemme, e con vista sul mare e su un ampio tratto della costa palestinese. Con “siti dei Maccabei” s’intendeva fare riferimento ai territori del Regno Asmoneo, uno Stato ebraico indipendente esistito per un centinaio d’anni (140-37 a.C.) sotto la dinastia degli Asmonei, la famiglia sacerdotale che aveva guidato la rivolta contro i Seleucidi, all’epoca dominatori della regione; nel 37 a.C. il regno fu conquistato dai Romani, che deposero la dinastia e nominarono re Erode il Grande.

Oppure, prendiamo un opuscolo uscito nel 1918 a cura della sezione londinese della Zionist Organisation, intitolato The Jewish colonisation in Palestine, “la colonizzazione della Palestina”, stilato da Samuel (Shmuel) Tolkowsky (1886-1965), ingegnere agricolo di Jaffa e attivista sionista, che indicava appunto nella colonizzazione del territorio palestinese «il nobile ideale del sionismo: la ricostruzione della patria nazionale del popolo ebraico nel paese dei loro antenati».

Oppure, prendiamo un opuscolo uscito nel 1918 a cura della sezione londinese della Zionist Organisation, intitolato The Jewish colonisation in Palestine, “la colonizzazione della Palestina”, stilato da Samuel (Shmuel) Tolkowsky (1886-1965), ingegnere agricolo di Jaffa e attivista sionista, che indicava appunto nella colonizzazione del territorio palestinese «il nobile ideale del sionismo: la ricostruzione della patria nazionale del popolo ebraico nel paese dei loro antenati».

Oppure, ancora, ecco altri passi tratti dagli scritti di due eminenti sionisti e citati in uno studio ufficiale delle inutili Nazioni Unite (www.un.org/unispal/history2/origins-and-evolution-of-the-palestine-problem/part-ii-1947-1977/): «Cercheremo di far passare di nascosto la popolazione più povera oltre confine, procurando loro un impiego nei paesi di transito, ma negando loro qualsiasi impiego nel nostro paese. […] Sia il processo di espropriazione che quello di allontanamento dei poveri devono essere realizzati con discrezione e circospezione» (Theodor Herzl, The Complete Diaries of Theodor Herzl, Yoseloff, New York-London 1960, vol. I, p. 88, 12 giugno 1895); «Tra noi deve essere chiaro che non c’è spazio per entrambi i popoli insieme in questo paese… Non raggiungeremo il nostro obiettivo di essere un popolo indipendente insieme agli Arabi in questo piccolo paese. L’unica soluzione è una Palestina, almeno la Palestina occidentale (a ovest del fiume Giordano) senza Arabi… E non c’è altro modo che trasferire gli Arabi da qui ai paesi vicini, trasferirli tutti; non un solo villaggio, non una sola tribù dovrebbero essere lasciati… Solo dopo questo trasferimento il paese sarà in grado di assorbire i milioni dei nostri fratelli. Non c’è altra via d’uscita» (Joseph Weitz, Diario, cit. in: David Hirst, The Gun and the Olive Branch, Harcourt Brace Jovanovich, New York 1977, p. 130).

L’importanza di questi esempi – punta di un iceberg colossale e più sfaccettato di quanto si pensi –sta nel fatto che essi fissano, nero su bianco, le linee guida del progetto sionista di un “Grande Israele” egemone in Medio Oriente e arbitro della politica internazionale (per usare un eufemismo). Nella costruzione di questo progetto le parole, ovvero le strategie di comunicazione, sono sempre state fondamentali, come dimostra quest’altro passo di Herzl, datato sempre 12 giugno 1895: «Nel momento in cui il rimodellamento dell’opinione mondiale a nostro favore sarà completato, saremo saldamente stabiliti nel nostro paese». Ora, questo “rimodellamento dell’opinione (pubblica)” ha un nome: hasbara.

Letteralmente, questa parola ebraica significa “spiegazione” o “chiarimento”, ma nel contesto della politica sionista e israeliana ha assunto un significato più specifico di “propaganda” o “pubbliche relazioni”. Fin qui, niente di male: la propaganda è da sempre uno strumento largamente usato da tutti gli Stati. Ma l’entità sionista israeliana non si è limitata a divulgare informazioni e punti di vista relativi alle proprie posizioni e politiche: al contrario, ha diffuso e diffonde informazioni non veritiere allo scopo di influenzare a proprio favore la percezione pubblica internazionale del proprio operato, soprattutto in relazione ai conflitti regionali di cui è l’attore principale.

Il primo a introdurre il termine hasbara nel vocabolario sionista fu Nahum Sokolow (1859-1936), pioniere del giornalismo ebraico e leader sionista. Trasferitosi a Londra, insieme a Chaim Weizmann (1874-1952, futuro primo presidente israeliano) e Yechiel Tchlenov (1863-1918) s’impegnò alacremente nell’hasbara per ottenere il favore dei funzionari del governo britannico e di importanti personalità ebraiche, al fine di creare le condizioni necessarie per l’attuazione del progetto sionista.

Nel 2003 Ephraim Nimni, docente di relazioni internazionali e studioso dei conflitti etnici, scriveva: “Il movimento sionista ha dimostrato una notevole capacità di coprire le proprie debolezze ricorrendo alla hasbarah, un sofisticato meccanismo di lobbying e di pubbliche relazioni in grado di mobilitare settori significativi dell’intellighenzia ebraica al servizio della causa nazionale in patria e all’estero” (The challenge of Post-Zionism, Zed Press, London 2003, p. 2). E nel XXI secolo, come spiegava una decina d’anni fa il giornalista Anshel Pfeffer, la hasbara è la “nuova frontiera globale del Sionismo” (“Haaretz”, 9 maggio 2014).

Un dato è certo: dal 1948 in poi, il risultato più eclatante dell’hasbara è stato “la sgradevole fusione di antisemitismo e antisionismo […] affiancata dall’altrettanto pericolosa fusione di “ebreo” e “sionista” nei discorsi politici e nei commenti scritti” (Dervla Murphy, Hasbara in action, “Irish Pages”, Vol. 9, No. 2, 2015, Israel, Islam & the West, pp. 181-212 – https://www.jstor.org/stable/44508361). La sopraggiunta incapacità ovvero, in alcuni casi, il rifiuto di distinguere tra “semita”, “ebreo” e “sionista” fa il gioco di sionisti e filo-sionisti impedendo di cogliere la sostanza della cosiddetta “questione palestinese” e distoglie l’attenzione dal pericolo che il sionismo rappresenta per la stabilità dell’intera area mediorientale (e, in un tragico effetto domino, per il resto del mondo). Così, come vediamo ormai da decenni, si accetta supinamente l’equazione “palestinese=terrorista”; si nega che quello in atto dal 7 ottobre 2023 sia un genocidio; si legittimano gli attacchi dell’esercito israeliano in Libano e in Iran come “diritto all’autodifesa” – e l’elenco delle perversioni semantiche inanellate dalla neolingua targata Tel Aviv potrebbe continuare.

In questa guerra delle parole che miete vite umane è imperativo usare le stesse armi. E se la cosiddetta informazione mainstream minimizza, smentisce e manipola, l’unica via praticabile è quella della controinformazione: dove per “controinformazione” si deve intendere, in questo caso, semplicemente la descrizione della realtà oggettiva.

È quello che ha fatto, meritoriamente, “The National”, giovane (è stato fondato nel 2014) quotidiano scozzese: il 12 ottobre 2024 il giornale è uscito con un numero straordinario [https://www.thenational.scot/news/24647450.national-scottish-newspaper-front-page-details-israeli-assault/] contenente un inserto che documenta, giorno per giorno, un anno di genocidio a Gaza. Impresa complessa e giornalisticamente ineccepibile, non tentata da nessun altro organo di stampa.

A oggi, in 13 mesi Israele ha ucciso 182 giornalisti e ne ha arrestati 128: per dare un’idea dell’enormità di questa cosa si consideri che nella Seconda guerra mondiale (1939-1945) morirono sessantanove giornalisti, nella guerra di Corea (1950-1953) diciassette e in quella del Vietnam (1955-1975) sessantatré. È abbastanza evidente che l’entità sionista non vuole che si sappia cosa esattamente sta facendo in Palestina e come. Per questo è più che mai indispensabile continuare a parlare di questa catastrofe, di questo abisso d’infamia che potrebbe inghiottire l’Occidente (e forse non sarebbe un male) – con tutti i mezzi, in tutti i modi. Chi, sapendo, tace è complice.

Questo articolo è coperto da ©Copyright, per cui ne è vietata la riproduzione parziale o integrale. Per maggiori informazioni sull'informativa in relazione al diritto d'autore del sito visita Questa pagina.