Il Regno Unito si appiattisce con forza sulla posizione statunitense concernente Hong Kong, dimostrando che il richiamo alla scelta di campo da parte di Washington ha avuto successo. Ma anche che le strategie “autonomiste” per la Londra del dopo-Brexit si fondavano su un calcolo errato.

Con la riapertura della questione di Hong Kong il Regno Unito ha definitivamente confermato di aver interiorizzato le logiche della nuova conflittualità bipolare in via di definizione tra Stati Uniti e Cina e di aver compiuto una conseguente scelta di campo. Come prevedibile, Londra si è diretta verso un appoggio sostanziale alla strategia statunitense di ridimensionamento dell’influenza e della proiezione globale di Pechino.

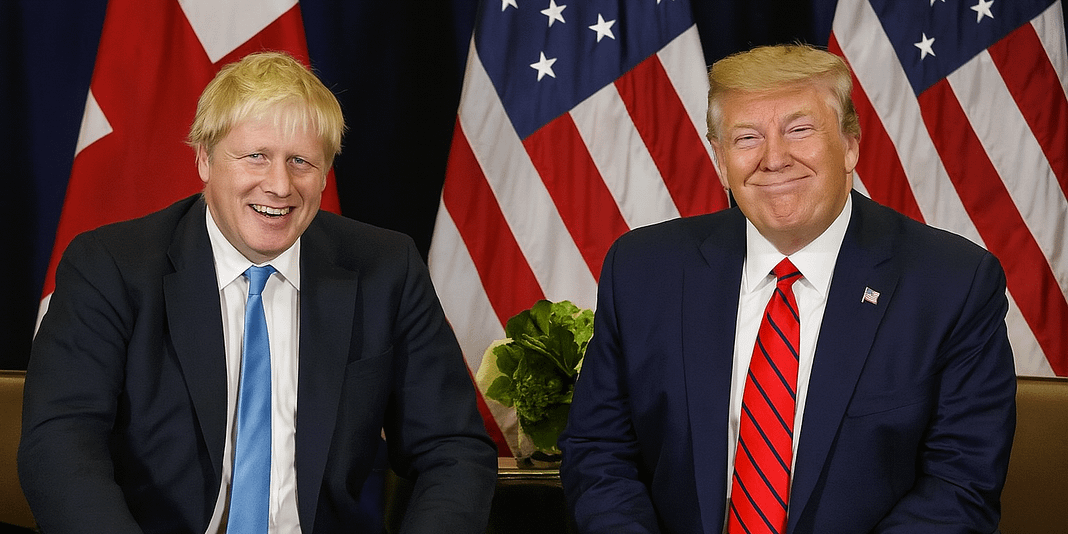

Il primo ministro Boris Johnson, intento ad affrontare sul fronte interno le conseguenze della pandemia di coronavirus[1] e della recessione economica, non ha mancato di attaccare la Cina e Xi Jinping per le modifiche all’ordinamento che integrano maggiormente il Porto Profumato nell’architettura della Repubblica Popolare. L’ex sindaco di Londra ha accusato Pechino di aver rotto il trattato siglato per definire la cessione della città alla Cina nel 1997[2], si è dichiarato pronto a concedere fino a 3 milioni di visti[3] per i cittadini di Hong Kong disposti a fuggire nel Regno Unito e ha adottato uno stile muscolare paragonabile a quello sfoderato dell’amministrazione Trump oltre Atlantico.

Sotto certi punti di vista, la convergenza tra Londra e Washington è comprensibile e logicamente giustificata dal mutato vento della geopolitica globale: la sovrapposizione tra un contesto mondiale sempre più competitivo, una rivalità multilivello tra le due superpotenze[4] e la necessità per Londra di crearsi uno spazio d’azione per il dopo-Brexit spingono alla valorizzazione dei legami già esistenti tra le due sponde dell’Atlantico. In una fase in cui a Washington è ritenuto prioritario mobilitare tutte le risorse a disposizione, ciò acquisisce maggiore urgenza. La “relazione speciale” tra britannici e statunitensi vive di situazioni che sono ritenute, in fase di crisi, fondamentali, come l’integrazione tra i rispettivi apparati di spionaggio nel ristretto gruppo del “Five Eyes[5]”, i comuni interessi in campo economico e finanziario, con Hong Kong nel caso specifico che è vertice di un triangolo con la City di Londra e Wall Street e New York, la predominanza dell’asse anglo-sassone nel contesto militare NATO.

Una dura reazione di realismo, dunque, per Boris Johnson e per i fautori della “Global Britain” come conseguenza dell’uscita del Regno dall’Unione Europea. Risulta infatti fondamentale sottolineare come, accelerando la scelta di campo, Londra si classifichi in partenza come perdente nello scontro geopolitico tra Cina e Stati Uniti. Questo per un triplice ordine di motivi.

In primis, il governo conservatore britannico dovrà congelare definitivamente le sue strategie “globali” su cui intendeva rilanciare il Paese, accostando al mantenimento della solidarietà atlantica lo sdoganamento di rapporti sempre più stretti con Paesi come la Cina sul piano economico, finanziario, commerciale. Questo rappresenta un doppio scacco perché segnala la fallacia di una strategia per il dopo-Brexit eccessivamente focalizzata su un’ideologia economicista non certamente dissimile dall’ortodossia ordoliberale che caratterizzava l’Unione Europea da cui Londra ha preteso di ritrovare la “libertà” e impone un ridimensionamento delle prospettive di affari con i nuovi rivali strategici. A cavallo tra 2019 e 2020 gli investitori cinesi si sono mossi con disinvoltura nella City, acquistando marchi storici come British Steel[6] e Greene King[7] e puntando a inserirsi nel grande affare del rilancio infrastrutturale e ferroviario del Paese. Ora, la competizione politica renderà più difficile stipulare nuovi legami di questo tipo.

In secondo luogo, il mondo politico-istituzionale del Regno Unito esce profondamente ridimensionato in quanto convinto all’adesione alla “crociata” anti-cinese da un lungo braccio di ferro interno in cui si sono fatte sentire con durezza le pressioni statunitensi. La linea è chiara: la “relazione speciale” vale finché i paletti sono quelli fissati da Washington. E Boris Johnson, primo ministro in sella da un anno e finora intento a barcamenarsi tra le varie anime del Partito Conservatore, ha dovuto con i fatti ammettere di esser stato messo in minoranza. L’ex sindaco di Londra, infatti, più volte ha puntato a rimandare il momento della decisione. Sul tema della tecnologia 5G e dei legami con Huawei, ad esempio, il governo Johnson ha provato a lungo a mantenere una strategia autonoma. A febbraio il governo conservatore ha deliberato un bando unicamente parziale, che costerà a Huawei l’esclusione dalla parte centrale della rete, e un tetto massimo del 35% nella parte sovrastrutturale cioè alberi, antenne radio, fibra[8]. Troppo poco per i desiderata di Trump, che si è scontrato con l’omologo per via telefonica[9] prima che dal lato degli apparati politici conservatori e dai servizi di sicurezza prendesse piede l’offensiva del fronte più rigorosamente atlantista, guidato dall’inossidabile falco Tory Iain Duncan Smith, ex leader del partito[10].

Infine, per conseguenza dei due sviluppi sopra citati, la deflagrazione di una “nuova guerra fredda” tra Cina e Stati Uniti[11] priverebbe Londra di qualsiasi spazio di manovra per costituirsi come attore autonomo sullo scenario globale. La fase di uscita negoziata dall’Unione Europea aveva rivelato che in larga parte Londra condivideva con Bruxelles una serie di problematiche che impedivano loro di essere protagoniste in questa fase storica; al contempo, le strategie poste in essere in questi ultimi anni per farsi spazio sull’agone globale, eccezion fatta per la continuità al sistema bancario e finanziario, sono risultate confuse e contraddittorie. Londra non potrà fare di un perno geopolitico i membri del Commonwealth e non ha ancora maturato una nuova dottrina strategica per aumentare la propria proiezione militare e navale. A conti fatti, sia Theresa May che Boris Johnson hanno, con diverso tempismo, sempre allineato la loro visione all’egemone di oltre Atlantico: dalla Siria alla Russia, dal Venezuela alla questione di Hong Kong non si è vista alcuna posizione originale britannica. La “Global Britain” era stata pensata dagli ideologi conservatori come un paradiso liberale, finanziarizzato e centrato su Londra, “Singapore sul Tamigi”, da realizzare con l’intermezzo dei voti della classe lavoratrice stanca della deindustrializzazione e del declino del Paese nel referendum sulla Brexit; a conti fatti, solo i residui legami autonomi di Londra con la Cina garantivano una minima possibilità di sopravvivenza a una strategia pensata per un mondo multipolare e competitivo, ma non caotico e conflittuale come è diventato negli ultimi mesi ed anni. La Brexit è nata vecchia[12], in un certo senso, e a Londra non è rimasta altra scelta che la garanzia fornita da una relazione “speciale” perché estremamente sbilanciata a favore degli Stati Uniti.

Declino e irrilevanza sembrano essere dunque le linee di tendenza su cui si incammina un Regno Unito che è passato in pochi decenni dall’essere impero al divenire provincia altrui, e in pochi anni dal coltivare l’ingenua speranza di poter separare il proprio destino da quello di un’Unione apatica e antiquata per il mondo contemporaneo al dover rendersi conto della valenza dei rapporti di forza che concorrenti e (soprattutto) alleati possono sempre esercitare. Anche nel nuovo bipolarismo l’Europa, Gran Bretagna inclusa, sarà una terra di aperto scontro e un oggetto, non un soggetto, delle dinamiche geopolitiche che plasmeranno i nuovi equilibri mondiali.

NOTE

[1] Devastante, oltre Manica, il conto delle vittime: al 2 luglio 2020, giornata in cui scriviamo, il Regno Unito è con poco meno di 44mila decessi la terza nazione più colpita dal Covid-19 dopo Stati Uniti e Brasile, e con oltre 310mila contagi la quinta al mondo per diffusione del contagio. Il numero di morti potrebbe essere ulteriormente incrementato in futuro quando si capirà l’impatto reale del virus nelle case di riposo, ove si è assistito ad una sottovalutazione eccessiva dei rischi, cfr. Cristina Balotelli, UK: case per anziani, un dramma da 7.500 vittime, Il Sussidiario, 21 aprile 2020.

[2] Patrick Wintour, China is breaking Hong Kong treaty with UK, says Boris Johnson, The Guardian, 1 luglio 2020.

[3] Boris Johnson ha offerto un percorso per la cittadinanza britannica a 3 milioni di abitanti di Hong Kong, Il Post, 3 giugno 2020.

[4] I fronti caldi sono, oltre alle questioni strategiche legate ad Hong Kong, di natura commerciale, tecnologica e securitaria. Dal braccio di ferro su Huawei alla “guerra” dei cavi sottomarini chi scrive ne ha parlato in Andrea Muratore, Cina-Usa: la battaglia dei giganti, Osservatorio Globalizzazione, 6 febbraio 2020.

[5] Alleanza di intelligence composta da Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia e Nuova Zelanda.

[6] Federico Giuliani, La Cina ha fame d’acciaio: Pechino rileva il colosso British Steel, Inside Over, 11 novembre 2019.

[7] Federico Giuliani, La Brexit può spingere il Regno Unito nelle mani della Cina, Inside Over, 26 agosto 2019.

[8] Francesco Bechis, Huawei e 5G, Washington gela Londra, Formiche, 7 febbraio 2020.

[9] Andrea Muratore, Il braccio di ferro tra Trump e Johnson sul 5G, Inside Over, 8 febbraio 2020.

[10] Iain Duncan Smith, We must stop kow-towing to these despots, Daily Mail, 29 marzo 2020.

[11] Sul bipolarismo sino-statunitense e su possibili analogie e differenze con la conflittualità politica tra Washington e l’Unione Sovietica segnaliamo il saggio recentemente pubblicato su queste colonne da Amedeo Maddaluno, L’alba di un nuovo bipolarismo? e Gino Fontana, Usa-Cina: la nuova guerra fredda?, Osservatorio Globalizzazione, 8 giugno 2020.

[12] Pierluigi Fagan, La sfida multipolare di Boris Johnson, Osservatorio Globalizzazione, 14 dicembre 2019.

Questo articolo è coperto da ©Copyright, per cui ne è vietata la riproduzione parziale o integrale. Per maggiori informazioni sull'informativa in relazione al diritto d'autore del sito visita Questa pagina.