Il recente attacco israeliano contro il consolato iraniano a Damasco ha causato l’uccisione di alcuni importanti capi militari della Repubblica Islamica, fra cui, in particolare, il generale Zahedi, responsabile per i settori libanese e siriano della Forza Quds dei Pasdaran, la quale si occupa delle operazioni militari e paramilitari dell’Iran oltre i confini dello stato persiano. Ciò impone una riflessione ad ampio raggio su quello che sta accadendo in Eurasia.

Vi sono sostanzialmente due opinioni sul motivo per cui Israele da diverse settimane sta martellando la Siria allo scopo di colpire obiettivi iraniani; al riguardo è importante sottolineare che dal 7 ottobre sono morti in Siria 18 militari iraniani, principalmente di medio e alto rango. Tutti sono caduti sotto il fuoco israeliano, tranne uno presso che è stato ucciso dagli americani a Deir az-Zour (Siria orientale), pochi giorni prima dell’attentato contro la sede diplomatica di Teheran.

La prima teoria è quella per cui Israele ritiene l’Iran responsabile degli eventi del 7 ottobre; secondo i governanti di Tel Aviv, senza il sostegno iraniano a Hamas – benché gli Iraniani affermino di non essere stati avvisati dai Palestinesi – i guerriglieri del gruppo islamico palestinese non sarebbero mai riusciti a fare quello che hanno fatto. Perciò gli Iraniani devono essere puniti.

Ora, siccome la Siria costituisce per la Repubblica Islamica il principale punto di snodo a livello logistico nel Mediterraneo orientale per poter sostenere gruppi come Hezbollah, Hamas e la Jihad Islamica, Damasco sarebbe il luogo ideale per colpire i Pasdaran iraniani e interrompere i rifornimenti alle milizie dell’asse della resistenza impegnate contro Israele. Inoltre – almeno secondo molti commentatori e in base anche alle recenti dichiarazioni di Gallant, ministro del gabinetto di guerra israeliano – sarebbe vicina la resa dei conti tra Israele e Hezbollah, che dall’8 ottobre tiene testa a Tzahal nel nord dello stato ebraico. Si tratta di un conflitto a bassa intensità che però ha fatto centinaia di vittime tra i Libanesi e ha costretto almeno alcune decine di migliaia di israeliani a emigrare dal nord verso il centro di Israele (alcuni parlano addirittura di 200.000 persone, ma sulle eventuali vittime israeliane a nord si sa pochissimo, per via della censura mediatica sul tema), gli israeliani a maggior ragione colpiscono le basi dell’Iran in Siria, una sorta di retroterra per le milizie libanesi vicine all’Iran.

La seconda teoria è quella della provocazione israeliana. In pratica, siccome il governo israeliano vedrebbe nel proseguimento della guerra e nell’allargamento del conflitto una via d’uscita dalla crisi di Gaza e soprattutto un mezzo per coinvolgere ulteriormente gli Stati Uniti nel conflitto, allora la migliore mossa possibile consisterebbe nel provocare l’Iran. Le continue incursioni antiraniane in Siria sarebbero quindi un modo per provocare l’Iran ad una reazione diretta su ampia scala, nella speranza che i Pasdaran si decidano a colpire con attacchi missilistici il territorio israeliano.

Questo sarebbe un vero e proprio casus belli che secondo gli israeliani costringerebbe l’America a intervenire direttamente nel conflitto: questa volta non contro gli Yemeniti o le milizie irachene filoiraniane, ma contro il territorio della Repubblica Islamica. Tale conflitto avrebbe diversi vantaggi per Israele. In primo luogo abbasserebbe notevolmente la pressione mediatica su Gaza; in secondo luogo Israele da “macellaio” si trasformerebbe in “vittima dell’aggressione del regime degli ayatollah”. Inoltre l’intervento Washington sarebbe costretta, obtorto collo, a un nuovo rafforzamento della presenza militare statunitense nella regione a beneficio della sicurezza dello stato ebraico, dopo che Obama e Trump l’avevano progressivamente diminuita. Oggi gli americani hanno formalmente circa 50.000 uomini in Medio Oriente, a fronte di una presenza ben più massiccia in Asia orientale e in Europa (sotto la sigla della NATO).

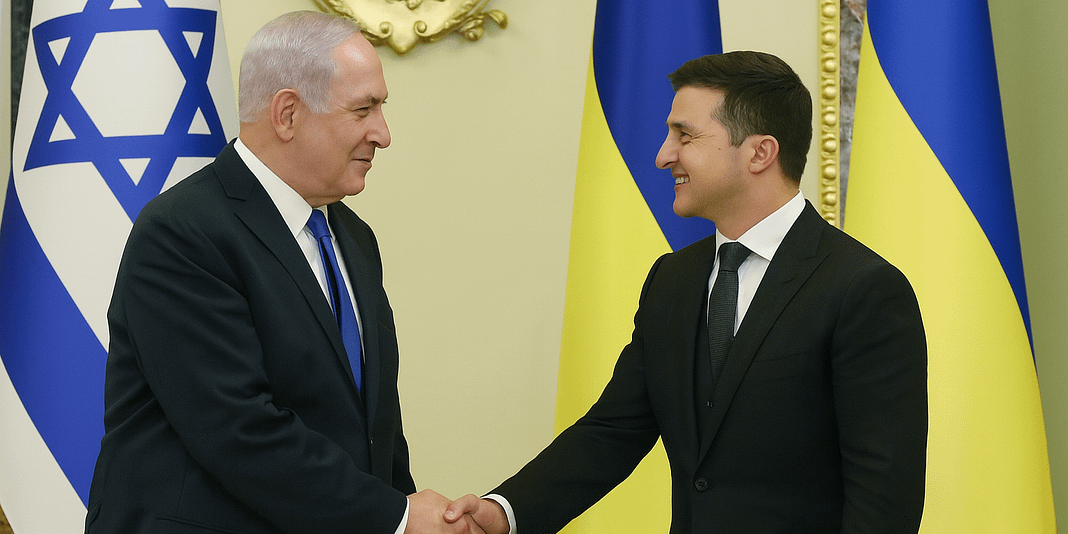

Entrambe le teorie, secondo chi scrive, sono valide e in un certo senso possono essere complementari, poiché la prima non esclude la seconda e viceversa. Ma quello che pochi sottolineano, soprattutto in relazione alla seconda teoria, è la connessione tra l’attentato di Mosca “rivendicato” dall’Isis e gli attacchi israeliani al consolato iraniano di Damasco. Accettando la versione dell’attentato eseguito da presunti estremisti centroasiatici e sponsorizzato da parte di Kiev (non va dimenticato che recentemente gli ucraini hanno attaccato le raffinerie russe, cosa molto rara nei tre anni del conflitto), possiamo notare una somiglianza tra il modus operandi dell’Ucraina e di Israele. Entrambi stanno conducendo una guerra col sostegno del mondo occidentale contro potenze emergenti ad est. Ed entrambi hanno necessità del sostegno militare occidentale, senza il quale non potrebbero reggere la battaglia.

Sia a Kiev sia a Tel Aviv sono costanti gli appelli, ufficiali e ufficiosi, affinché gli USA aumentino il sostegno alla causa contro la Russia e contro l’asse della resistenza guidato dall’Iran. Senza questi aiuti la guerra potrebbe prendere una piega indesiderata per le avanguardie dell’Occidente nell’est europeo e nel Levante. Ma l’analogo comportamento di Kiev e di Tel Aviv fa sì che tra i due attori nasca per forza di cose una competizione.

Sembra che l’Occidente non riesca a tenere testa in modo equilibrato sui due fronti: da una parte vi è un colosso militare e atomico con oltre cento milioni di abitanti e un territorio grande diverse volte l’Europa occidentale (la Russia), con un fronte bellico lungo quasi 2000 km.; sull’altro lato abbiamo uno spazio geografico di circa 2 milioni e 500 mila km quadrati (somma del territorio libanese, siriano, iracheno, iraniano e yemenita) con più di cento milioni di abitanti, una capacità di interconnessione militare molto alta (dal 7 ottobre l’asse della resistenza tiene testa all’asse israelo-americano su almeno sei fronti) e una rispettabilissima capacità militare. Difatti l’intervento anglo-americano non ha risolto la crisi nel Mar Rosso (per ammissione israeliana il porto di Eilat è quasi fallito), sicché dopo secoli il dominio delle potenze anglosassoni sui mari è stato messo in discussione.

Combattere su due fronti così estesi e contro nemici temibili è a dir poco difficile, anche per l’Occidente. Perciò, a rigor di logica, se i conflitti dureranno – e a quanto pare dureranno ancora per molto – l’Occidente dovrà fare una scelta e congelare, almeno momentaneamente, uno dei due fronti. Se tale tattica dovesse essere attuata, o l’Ucraina o Israele dovrà – ripeto, almeno momentaneamente – alzare bandiera bianca. Per l’Ucraina questo vuol dire accettare che circa un quinto del proprio territorio venga di fatto annesso dalla Russia. Il che sarebbe una umiliazione senza precedenti. Per Israele terminare le ostilità a breve scadenza comporterebbe il fallimento della campagna di Gaza: gli ostaggi sono ancora in mano a Hamas, ancora ben presente nella Striscia; così due dei principali obiettivi israeliani non verrebbero raggiunti, e ciò equivarrebbe a una sconfitta. Come diceva Kissinger, la guerriglia vince se non perde, l’esercito regolare perde se non vince.

Nessuno a Kiev e a Tel Aviv vuole accettare uno scenario del genere. È quindi ovvio che entrambi gli avamposti dell’Occidente provochino il nemico, sperando in una sua reazione scomposta. La speranza degli ucraini è che dopo gli attentati e dopo gli attacchi alle raffinerie Mosca scateni un attacco “selvaggio” e vendicativo, cosicché l’Ucraina potrebbe invocare un maggior sostegno europeo e americano contro la reiterata offensiva di Putin, che dalla propaganda di guerra occidentale verrebbe descritto come bramoso di conquistare non solo Kiev, ma anche qualche altra capitale europea. Una reazione analoga è auspicata da Israele, che nel caso di una robusta reazione iraniana potrebbe ribaltare la narrazione sul conflitto mediorientale e recuperare consenso anche in quegli ambienti filosionisti che, come dimostrato da alcune esternazioni di membri di primo piano del partito democratico, sono costretti a vedere in esso l’aguzzino del popolo palestinese; perfino un ultrasionista come Donald Trump ha recentemente criticato il governo di Tel Aviv per la conduzione della guerra a Gaza.

Stiamo vivendo quindi una guerra nelle guerre: non solo Occidente (Ucraina) contro Russia e Occidente (Israele) contro l’asse della resistenza guidato dall’Iran, ma un conflitto più sfumato nel campo occidentale tra Kiev e Tel Aviv, che non hanno intenzione di lasciarsi sacrificare sull’altare della realpolitik statunitense. È chiaro che gli americani prima o poi dovranno scegliere se andare avanti ad oltranza in Medio Oriente o in Europa, altrimenti rischiano una clamorosa sbandata su entrambi i fronti. La logica imporrebbe agli USA un cessate il fuoco sul fronte mediorientale, visto il maggior peso della “minaccia” russa per gli equilibri e l’egemonia globale di Washington. Per ora però il potere della Israel Lobby sembra prevalere sulla fazione antirussa d’Oltreoceano; la probabile nuova ascesa di Trump potrebbe accelerare la disfatta di Kiev e l’allargamento del conflitto in Medio Oriente.

Questo articolo è coperto da ©Copyright, per cui ne è vietata la riproduzione parziale o integrale. Per maggiori informazioni sull'informativa in relazione al diritto d'autore del sito visita Questa pagina.