Un’interessante ricerca tra i ricchi archivi sudafricani condotta dallo studioso americano Sasha Polakow – Suransky[1] ha portato alla luce, a 16 anni dalla fine del regime di apartheid, l’esistenza di una cooperazione militare tra Pretoria e Tel Aviv, sviluppatasi tra gli anni ’60 e ’80. Ma al di là dei fatti storici, il legame di Israele con l’apartheid sudafricana appare oggi più contestato che mai: la fitta ed invasiva rete di controlli con cui Tel Aviv influisce su ogni aspetto della vita dei Palestinesi sembra, infatti, richiamare prepotentemente alla memoria il periodo più buio della storia del Sud Africa.

Benché il parallelismo possa forse sembrare iperbolico, le politiche discriminatorie che Israele perpetra nei confronti della popolazione palestinese sarebbero, insomma, suscettibili di rappresentare, se non nella filosofia ispiratrice, quanto meno nella modalità di esercizio e nelle drammatiche conseguenze, un’inquietante linea di continuità con il regime sudafricano.

Il Sud Africa negli anni bui dell’Apartheid

Istituzionalizzato nel 1948 con l’avvento al potere del partito nazionalista, l’apartheid (dall’afrikaans separazione) portò alle conseguenze estreme il principio di esclusione della maggioranza nera dal management politico del paese, affermatosi già dopo la costituzione dell’Unione sudafricana nel 1910. Attraverso una serie di 317 provvedimenti legislativi emanati nel corso degli anni ’50, il regime sudafricano si caratterizzò per la sistematicità e per lo zelo con cui formalizzò legalmente un sistema politico e sociale basato sulla discriminazione e sulla segregazione razziale. Per la prima volta nella storia, un codice onnicomprensivo di statuti razziali avallava de jure l’emarginazione e il razzismo, nello sforzo di perpetuare nel tempo una situazione di oppressione, ritenuta legittima in virtù dell’”inferiorità” della popolazione nera. Le diverse comunità presenti nel territorio furono, così, rigidamente separate sulla base del colore della pelle e la maggioranza nera fu progressivamente esautorata dalla gestione del paese. Ambiguamente propagandato come “politica di sviluppo separato”, l’apartheid si tradusse legislativamente in una serie di norme che regolavano minuziosamente tutti gli ambiti esistenziali della popolazione e privò circa 25 milioni di neri dei loro più basilari diritti, affidando ai soli 5 milioni di bianchi presenti il completo potere di governo ed il controllo assoluto sul sistema economico e sociale del paese.

La divisione della popolazione secondo categorie razziali

Il Population Registration Act del 1950 creò un registro nazionale in cui ogni persona veniva codificata in base alle quattro categorie razziali di appartenenza: bianchi, neri (ulteriormente classificati in otto gruppi etnici), meticci ed asiatici. Una specifica normativa disciplinava i diritti e i rapporti reciproci fra tali quattro grandi classi, impedendo ogni contatto interrazziale e vietando categoricamente il mescolamento biologico: i matrimoni misti erano illegali e, dal 1957, anche il semplice mostrare o l’avere intenzione di instaurare un qualsiasi tipo di relazione con membri di una razza diversa divenne un crimine legalmente perseguibile. L’intento era quello di proibire ogni tipo di interazione sociale e la segregazione forzata in tutte le strutture, gli edifici e i trasporti pubblici doveva rispondere proprio a questa prioritaria esigenza. Tutti i servizi erano, dunque, forniti in modo nettamente differente a seconda della diversità razziale e delle rispettive necessità, “per natura” impari tra bianchi e neri.

Inoltre, a partire dall’età di 16 anni, i neri erano costretti a portare sempre con sé dei documenti identificativi particolarmente dettagliati, chiamati dompas, contenenti informazioni su ogni aspetto della vita individuale: impronte digitali, fotografia, notizie in merito all’impiego, il permesso governativo di movimento (obbligatorio anche per spostamenti dalla campagna alla città), giudizi del datore di lavoro sulle prestazioni e sul comportamento del soggetto. Non disporre del dompa durante i – frequenti – controlli di polizia era un reato punibile con l’arresto e l’incarcerazione: si stima che ogni anno circa 250.000 neri furono prelevati dalle forze dell’ordine con l’accusa di reato tecnico. I dompas divennero, così, rapidamente, uno dei simboli più disprezzati dell’apartheid.

Le Bantustans e la partecipazione politica

Il Group Areas Act del 1950 ed il Bantu Authorities Act del 1951 istituirono, su basi etniche e razziali, aree residenziali rigorosamente separate, imponendo trasferimenti forzati alla popolazione nera e concedendo alla privilegiata minoranza bianca le zone migliori del paese. I piani regolatori e le pratiche urbanistiche furono, di fatto, usati come potente strumento politico per controllare e subordinare la maggioranza nera.

Ai neri venne, infatti, tolto quasi totalmente il diritto di proprietà sulla loro terra e, non godendo del diritto di appello alle Corti di giustizia contro tali soprusi, essi si trovarono sostanzialmente rinchiusi in dei ghetti (bantustans o homelands) sovraffollati, squallidi e con pessime condizioni igieniche, attribuiti loro in base all’origine tribale direttamente dal governo di Pretoria. Anche per vivere all’interno delle stesse bantustans era, tuttavia, necessario un permesso da parte dell’autorità centrale che, in virtù di mere considerazioni di “equilibrio demografico”, poteva etichettare alcune coppie o famiglie nere come “surplus blacks”, costringendole a lasciare l’homeland per ridurre il numero di neri residenti nei pressi delle zone riservate ai bianchi. Inoltre, l’ingresso nelle aree “only white” era limitato a coloro che, su autorizzazione del governo, svolgevano delle attività “necessarie” ai bianchi, mentre una precisa normativa regolava le aree di indispensabile convivenza e interazione fra i gruppi differenti, specialmente in ambito urbano e nel settore produttivo moderno. Fu proprio l’ex primo ministro Verwoerd a tuonare: “L’unico modo in cui i neri potrebbero essere tollerati vicino alle aree bianche è se ci fossero delle mansioni da svolgere inevitabilmente”.

Vincolando l’esercizio di ogni diritto politico alla bantustan di appartenenza[1], di cui i neri divennero soli cittadini, l’obiettivo di tali provvedimenti era quello di creare degli stati nominalmente indipendenti che avrebbero dovuto rappresentare la base del governo etnico nelle riserve africane. Con l’intento di forgiare uno spirito di lealtà esclusiva alla propria homeland, il regime mirava, in tal modo, ad escludere completamente la maggioranza nera dalle attività parlamentari. Il Bantu Homelands Citizens Act del 1970 privò, infatti, definitivamente, ogni singolo membro della cittadinanza sudafricana e, per qualunque spostamento e per entrare in Sud Africa, i neri necessitarono, da allora, di passaporti governativi. Essi divennero, insomma, stranieri nel loro paese, profughi nelle loro terre, che ormai la minoranza bianca possedeva – legalmente – per circa l’80% del totale.

L’educazione e i diritti civili

L’educazione rivestiva un ruolo centrale nella strategia di esclusione della maggioranza nera. Il Bantu Education Act del 1953 stabilì inequivocabilmente la necessità che i neri nutrissero aspettative e obiettivi futuri diversi rispetto ai bianchi, poiché “l’unica loro ragione di esistere (era) quella di essere di massimo beneficio all’economia nazionale”. Per evitare, dunque, che i neri potessero aspirare a posizioni che non avrebbero potuto ricoprire nella società, vennero elaborati dei curricula professionali “in linea con la (loro) natura e le (loro) esigenze”: la loro vita fu, così, coercitivamente relegata a mansioni subordinate, soprattutto in miniere, campi e fabbriche. Solo il 14% degli studenti neri riceveva, infatti, un’istruzione secondaria e ancora minore era la percentuale di coloro che frequentavano le università – ghetto appositamente per neri.

Inoltre, un decreto governativo del 1975 impose a tutte le scuole per neri di utilizzare l’afrikaans, che secondo l’arcivescovo anglicano Desmond Tutu[2] era “la lingua degli oppressori”, come idioma paritetico all’inglese, di gran lunga più diffuso presso la popolazione nera e scelto come lingua ufficiale da molte bantustans. Percepito come il frutto di una deliberata volontà di umiliazione culturale, questo provvedimento scatenò un’inedita serie di rivolte di studenti neri nel ghetto di Soweto (giugno 1976), soffocate brutalmente dalla polizia: diverse centinaia di persone furono uccise nell’arco di dieci giorni di ribellioni.

Ai neri non era, infatti, concesso il diritto di contestazione – né vera né presunta – al regime vigente; chiunque vi si opponesse era bollato di “comunismo” e poteva subire le conseguenze penali riservate ai “nemici dell’ordine sociale”. In caso di proteste, il governo usava, altresì, dichiarare degli “stati di emergenza”, durante i quali erano frequenti arresti, torture, condanne senza giusti processi o brutali uccisioni. La popolazione nera non era, insomma, titolare nemmeno dei diritti civili.

Israele: Apartheid de facto?

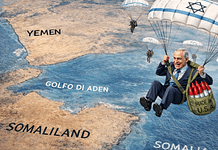

È proprio il padre della nazione arcobaleno, Nelson Mandela[3], a registrare l’esistenza di un filo conduttore che lega i palestinesi, in lotta – ancora oggi – “per la libertà, l’indipendenza e l’uguaglianza”, e i sudafricani che per decenni si sono battuti per un Sud Africa scevro dalla legalizzata segregazione razziale. L’ex presidente sudafricano denuncia, insomma, come del resto fanno anche il rapporto stilato da un inviato ONU – J. Dugard – nei Territori occupati e l’ex primo ministro di Pretoria Verwoerd, la presenza di un apartheid formale in Israele ai danni della popolazione palestinese.

È soprattutto in merito alla questione della terra e della proprietà che Israele ha assunto, in particolar modo dopo la guerra dei Sei Giorni, un approccio colonialista. Nel 1967 lo Stato ebraico estese, infatti, il suo controllo su un territorio di 68.000 km2, compresa Gerusalemme est, e ad oggi 6 milioni di Israeliani vivono sull’85% dell’ex Palestina britannica, mentre ai 3,5 milioni di Palestinesi presenti non resta che un misero 15%, frammentato da barriere di sicurezza, insediamenti israeliani, installazioni militari e sistemi viari separati. Israele, universalmente riconosciuto come “potenza occupante”, sta perpetrando una politica di popolamento selvaggio nei Territori, acquisendo la terra con l’uso della forza e della legge: si assiste sostanzialmente ad una riallocazione della popolazione palestinese effettivamente paragonabile a quanto accadde nel Sud Africa dell’apartheid. Espropri, demolizioni di abitazioni, espulsioni, vere e proprie “deportazioni” (Risoluzione ONU 2/1993), confische e distruzioni di beni, edificazioni di muri di cinta sono all’ordine del giorno nei Territori, di cui Israele sta tentando – attraverso quella che viene definita una “crescita naturale” degli insediamenti – di modificare a proprio vantaggio la composizione etnica e demografica. Le cosiddette “aree autonome palestinesi” non sono altro che entità ristrette entro la capillare struttura di potere israeliano ed evocano le bantustans sudafricane.

Mossa dall’intento di arginare la “minaccia demografica” araba, tale politica contrasta seriamente con il diritto all’autodeterminazione dei palestinesi ed è stata più volte condannata dalle Nazioni Unite, che imputano ad Israele violazioni del proprio Statuto, della Convenzione di Ginevra sulla protezione dei civili (il trasferimento dell’occupante di parte della propria popolazione civile nelle aree occupate è illegittimo) e dei più basilari diritti umani dei palestinesi. Inoltre, l’erezione di un muro contenitivo e l’assedio alla Striscia di Gaza, rendendo sostanzialmente inaccessibile il territorio palestinese, rischiano, secondo l’Assemblea Generale ONU, di “equivalere ad un’annessione di fatto”. Non va – allo stesso tempo – dimenticato che Tel Aviv ha commesso in queste zone numerosi attacchi contro inermi popolazioni civili, verso le quali ha scagliato a più riprese offensive indiscriminate e sproporzionate rispetto alla minaccia reale: si tratta, a tutti gli effetti, di crimini di guerra deplorati dalle Nazioni Unite.

Il West Bank si trova attualmente sottoposto ad una militarizzazione pressoché totale, con pesanti ripercussioni sulla vita dei palestinesi residenti. I 400 miglia di barriera rappresentano, ad esempio, un palese strumento di Tel Aviv per insinuarsi ulteriormente nel territorio occupato, mentre la rete viaria separata e i quasi onnipresenti check points con soldati israeliani impongono feroci limitazioni alla liberà di movimento degli arabi, costretti a subire controlli di routine dei documenti, a fronte di un trattamento preferenziale riservato ai coloni ebrei. Pare che addirittura alcuni sindaci di insediamenti ebraici impongano ai palestinesi di indossare dei simboli di riconoscimento. Per quanto concerne, invece, la striscia di Gaza – che ormai sembra essere diventata una prigione a cielo aperto – la totale chiusura dei valichi di frontiera impedisce l’accesso dei beni di prima necessità, dei prodotti umanitari, dei medicinali, dei carburanti e sta, altresì, creando immensi problemi economici ed occupazionali alla popolazione. La situazione a Gaza e nel West Bank è, poi, ulteriormente esasperata dalla cronica carenza di acqua potabile e dalla evidente disparità del controllo delle risorse idriche: più del 70% dei villaggi palestinesi è, infatti, sprovvisto di acqua corrente mentre agli insediamenti le forniture sono garantite normalmente; il prezzo pagato dai palestinesi è circa tre volte superiore rispetto a quello richiesto ai coloni e il sistema irrigante risulta obsoleto, con prevedibili ripercussioni negative sulle attività agricole dell’area. Se proprio recentemente l’ONU ha riconosciuto l’accesso all’acqua potabile, pulita e di qualità, e ad installazioni sanitarie di base come “diritto umano indispensabile per il godimento pieno del diritto alla vita”, è chiaro come Israele stia negando, anche in questo caso, ai palestinesi l’esercizio dei loro diritti umani.

A Gerusalemme la situazione è parimenti drammatica. Dei 70 km2 annessi nel 1967, circa 1/3 è stato espropriato ai palestinesi per costruire degli insediamenti israeliani e si assiste ad una netta divisione razziale delle aree residenziali. Vi sono, insomma, dei luoghi dove i non ebrei devono vivere, pagando tasse di proprietà più elevate rispetto agli israeliani, e per avere accesso al centro cittadino necessitano di un apposito pass. Nella zona orientale della città, che dovrebbe essere la capitale del futuro stato palestinese, gli israeliani hanno demolito un elevato numero di abitazioni arabe, si stima che abbiano fatto evacuare già oltre 2.000 residenti ed ultimamente, secondo un rapporto ONU, i coloni starebbero, addirittura, riesumando dei resti umani nel cimitero storico di Mamila per costruirvi un – paradossale – “Museo della Tolleranza”. Benché molti palestinesi siano nati e abbiano vissuto da sempre nella città, essi non sono considerati cittadini, ma immigrati con “status di residenza permanente”: essi vengono sostanzialmente trattati come degli stranieri entrati in Israele, nonostante sia stato lo stesso Israele ad occupare quei territori.

Anche all’interno dello stato ebraico, malgrado la consistenza demografica della minoranza araba, vi sono evidenti modalità discriminatorie, tanto che esistono due standard differenti nei principali ambiti del welfare state. Molte leggi e molte pratiche violano, insomma, la Convenzione del 1966 sull’eliminazione della discriminazione razziale. In Israele si è andata configurando una “discriminazione nazionale” de facto, che concede l’assoluta priorità agli interessi degli ebrei: dal momento che Israele è uno stato ebraico, gli ebrei godono di diritti speciali di cui non godono i non – ebrei e i palestinesi, benché formalmente cittadini uguali davanti alla legge e in possesso dei diritti politici, non vi possono trovare posto. Si registrano, ad esempio, disparità di trattamento nell’acquisizione della cittadinanza, più ferree leggi sui ricongiungimenti familiari arabi, diverse opportunità occupazionali, un discriminatorio accesso ai servizi pubblici, differenti allocazioni dei fondi destinati alla formazione scolastica, una sfavorevole distribuzione delle risorse finanziare ed infrastrutturali. Vi è, dunque, tutto un mondo di oppressione e discriminazione, di becero razzismo che molti non vogliono vedere: i sondaggi testimoniano, in effetti, come gli israeliani considerino gli arabi alla stregua di come i bianchi del Sud Africa guardavano alla maggioranza nera.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni esposte, accostare l’atteggiamento israeliano all’apartheid sudafricana non pare fuorviante. Se le pratiche discriminatorie e gli ambiti di implementazione delle stesse non permettono di tracciare un nitido spartiacque tra i due regimi, sono tuttavia le giustificazioni politiche a rappresentare il punto di principale divergenza. Mentre il regime razzista di Pretoria riteneva legittimo subordinare la maggioranza nera perché “naturalmente inferiore”, Israele è primariamente guidato nella sua condotta da un incrollabile imperativo di sicurezza. Dalla sua proclamazione, lo Stato ebraico combatte, in effetti, con un atavico complesso di accerchiamento ed un profondo senso di precarietà, che lo portano ad identificare in tutto ciò che è “altro da sé” una seria minaccia alla propria sopravvivenza e, dunque, a combatterlo con ogni mezzo, legale e non. È, in ogni caso, fuor di dubbio che su Israele, sempre criticato internazionalmente, grava una parte considerevole della responsabilità per la pace in Medio Oriente, che la creazione di uno Stato indipendente palestinese (in linea con tutte le Risoluzioni ONU dal 1948) potrebbe aiutare a raggiungere.

* Valentina Francescon è Dottoressa in Scienze Internazionali e Diplomatiche (Università di Trieste)

[1] I risultati dell’inchiesta e l’analisi dei documenti d’archivio sono raccolti nell’opera The Unspoken Alliance: Israel’s secret alliance with apartheid South Africa, recentemente pubblicata negli USA. Se l’autenticità dei dati fosse confermata, l’impatto sulla leadership di Israele sarebbe schiacciante (il Ministro della Difesa che negli anni ‘70 negoziò i rapporti con Pretoria era l’attuale Presidente Shimon Peres) e il possesso israeliano di armi nucleari sarebbe ormai un fatto incontrovertibile.

[2] Spesso si trattava di zone che i neri sudafricani mai avevano visto e dove mai avevano vissuto, dunque il concetto di appartenenza risulta eminentemente politico piuttosto che etnico/tribale.

[3] Uno dei più fieri avversari dell’apartheid, nel 1984 fu insignito del premio Nobel per la Pace.

[4] In una lettera al giornalista israeliano Thomas Friedman, corrispondente del NY Times, del gennaio 2009

Questo articolo è coperto da ©Copyright, per cui ne è vietata la riproduzione parziale o integrale. Per maggiori informazioni sull'informativa in relazione al diritto d'autore del sito visita Questa pagina.