A quasi tre anni dall’indipendenza, la Repubblica del Sud Sudan è uno Stato ancora da costruire. Il ventennio di guerra civile contro il Sudan ha lasciato in eredità un territorio devastato, privo delle necessarie infrastrutture come acquedotti e servizi sanitari e dove la maggior parte della popolazione non ha accesso all’assistenza medica. Alcune aree di confine sono ancora oggetto di contenzioso con il governo di Khartoum. Il petrolio sarebbe una grande risorsa da sfruttare, ma l’assenza di impianti di raffinazione rende necessario il trasporto del greggio attraverso l’unico oleodotto esistente, quello che passa proprio per il Sudan, che applica tariffe di passaggio elevate. Nuovi violenti particolarismi aggravano il generale stato di crisi socio-economica: le forze del Presidente Salva Kiir e dell’ex vicepresidente Riek Machar sono da mesi in conflitto. Cina e Stati Uniti, le potenze con i maggiori interessi nell’area africana, monitorano la situazione tentando, probabilmente, anche di influenzarne gli esiti.

I dissidi all’interno del partito di governo

Un’analisi superficiale potrebbe etichettare il conflitto esploso in Sud Sudan come un regolamento di conti tra i due principali gruppi etnici del Paese: quello dei Dinka e quello dei Nuer. In realtà, le violenze in corso hanno una matrice politica e traggono origine da una lunga lotta per la leadership all’interno del partito di governo, il Movimento per la Liberazione del Popolo del Sudan (SPLM), capeggiato da Salva Kiir Mayardit (di etnia Dinka), che dal 2011 è anche il Presidente del Sud Sudan. Il suo ex braccio destro, Riek Machar Teny (Nuer), è stato vicepresidente dal 2011 al 2013, prima che un rimpasto di governo portasse alla sua rimozione dalla carica. Kiir viene accusato dagli oppositori di aver fatto ricorso a metodi dittatoriali per consolidare il proprio potere. Dal gennaio 2013 il presidente ha infatti provveduto a una drastica riorganizzazione dei vertici politici e militari dello Stato. Dopo aver sostituito il capo della polizia, il Generale Acuil Tito Madut, con il Generale Pieng Deng Kuol, Kiir ha rimosso dall’incarico 6 vice capi dell’esercito e 29 tra i più importanti generali. A febbraio un altro decreto presidenziale mandava in pensione altri 117 generali. Altri colpi di scena erano riservati agli stretti collaboratori di partito. Dopo aver dichiarato di voler competere con Salva Kiir per la leadership del partito in vista delle elezioni nel 2015, il vicepresidente Riek Machar è stato destituito nel luglio 2013. Medesima sorte è toccata al segretario generale dell’SPLM Pagan Amum Okiech per aver offerto il proprio appoggio al vicepresidente. Sospeso dall’incarico, ad Amum è stato fatto divieto di lasciare la capitale Juba e di avere contatti con i media. Emergevano in questo modo due opposte correnti all’interno dell’SPLM: da una parte il gruppo di governo, dall’altra i dissidenti e gli epurati da Kiir.

A dicembre esplodono le violenze

L’inizio del conflitto è datato 15 dicembre, quando truppe fedeli a Machar avrebbero tentato l’assalto al quartier generale delle forze armate sudsudanesi. Il giorno seguente, l’intervento dell’esercito presidenziale avrebbe scongiurato il colpo di stato senza però riuscire a riportare la situazione alla normalità. Secondo quel che ha invece riferito invece Peter Adwok Nyaba, ex Ministro dell’Istruzione e della Ricerca anch’egli tra gli epurati di Kiir, i fatti del giorno 15 non sarebbero andati proprio secondo la versione riportata dal governo. Durante una riunione del National Liberation Council (NLC), che avrebbe dovuto portare a una ricomposizione tra opposte fazioni politiche dell’SPLM, Adwok riferisce che Kiir avrebbe dato mandato al Generale Marial Ciennoung di procedere al disarmo della guardia presidenziale, il Battaglione Tigre, composto da elementi Dinka e Nuer. Dopo la consegna delle armi da parte dei soldati, le truppe Dinka avrebbero provveduto a riappropriarsene in segreto. L’intervento di un soldato Nuer che avrebbe assistito alla scena ha portato allo scoppio di una rissa tra i soldati. La situazione è precipitata quando anche le truppe Nuer si sono riarmate e dopo i primi scontri sono riuscite a occupare il quartier generale militare. Mentre l’intervento dell’Esercito di Liberazione del Popolo Sudanese (SPLA) costringeva alla resa i soldati ammutinati, i Dinka del Battaglione Tigre davano inizio a Juba a una vera e propria caccia all’uomo contro i Nuer, costringendo la popolazione civile a barricarsi nelle proprie case o a darsi alla fuga. Qualche giorno Riek Machar ha pubblicamente negato il proprio coinvolgimento nell’assalto, ma intanto la situazione era già compromessa. Dalla capitale il conflitto si è infatti esteso in altre regioni. Si sono diffuse notizie di scontri nelle caserme dello stato del Jonglei (uno dei dieci di cui è composto il Sud Sudan), con esecuzioni etniche sommarie. Milizie fedeli a Machar hanno poi preso il controllo del capoluogo Bor. Mentre le forze lealiste preparavano una controffensiva per riconquistare le posizioni perdute, il conflitto si estendeva a tutto il Nord Est: i ribelli hanno occupato le città di Bentiu e Malakal, negli stati di Unità e Alto Nilo, prendendo possesso delle principali aree petrolifere.

La tregua che avrebbe dovuto portare al cessate il fuoco è stata raggiunta il 23 gennaio ad Addis Abeba, ma si è trattato di un accordo di breve durata. Nel Nord del Paese sono in poco tempo ripresi gli scontri tra le truppe presidenziali e quelle ribelli, dando il via a una spirale di violenze senza via d’uscita.

La crisi umanitaria

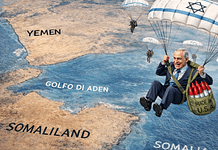

Il conflitto tra le due fazioni ha portato 800mila persone a lasciare le proprie abitazioni per sfuggire alle violenze. Di questi, secondo fonti dell’UNHCR, 236mila hanno attraversato il confine per lasciare il Paese. A questi numeri vanno aggiunte le persone che a causa della guerra vivono una situazione di pesante disagio e difficoltà: stime delle Nazioni Unite parlano di un rischio di crisi alimentare per 3,7 milione di persone, cioè un terzo della popolazione. Il personale del World Food Programme (WFP) è costretto a paracadutare alimenti per dare assistenza ai villaggi più isolati, a causa dell’interruzione delle vie di comunicazione.

Gli interessi strategici

L’esplosione di violenza in Sud Sudan sembra la naturale conseguenza dell’indipendenza, fortemente sponsorizzata dalle potenze occidentali in nome del diritto all’autodeterminazione e alla democrazia. Il sospetto che dietro il proposito umanitario però si nascondessero interessi strategici è forte.

Da quando nel 1989 Omar al-Bashir ha conquistato il potere, il Sudan si è alienato le simpatie degli Stati Uniti e, soprattutto, di Israele, tanto da essere inserito nel 1993 nella lista dei Paesi considerati “sponsor del terrorismo” da Washington. Da quel momento, con il Sudan sono intercorsi rapporti difficili. Nel 1998, in risposta agli attentati nelle ambasciate statunitensi di Dar es Salaam e Nairobi, il Presidente Clinton ordinò come ritorsione un attacco alla fabbrica farmaceutica di Al-Shifa a Khartoum, che la CIA aveva identificato come luogo di produzione di armi chimiche finanziato da Al-Qaeda. Le prove di legami con l’organizzazione terroristica di Osama Bin Laden e del coinvolgimento dello stabilimento nella produzione di armi chimiche (in particolare gas nervino), sono apparse deboli o carenti. In conseguenza dell’attacco, il Sudan ha sofferto una lunga carenza di medicinali che ha messo a rischio la salute di migliaia di persone.

Il petrolio è un altro fattore chiave per comprendere la situazione sudanese e i rapporti che sono intercorsi tra Khartoum e le potenze mondiali, una su tutte la Cina. La presenza cinese in Africa si è fatta sempre più consistente e il Sudan ha rappresentato in tal senso la porta d’ingresso nel continente africano per Pechino. Demonizzato dal mondo occidentale con accuse di genocidio, crimini di guerra e sostegno al terrorismo, al-Bashir ha trovato nel gigante asiatico un partner in grado di assicurare la necessaria stabilità commerciale al suo Paese. Dall’altro lato, la Cina siglando accordi con Khartoum ha potuto accedere a risorse petrolifere per soddisfare la crescente domanda interna di oro nero. La Chinese National Petroleum Corporation (CNPC), compagnia petrolifera statale, è attiva in Sudan dal 1996 e nel corso degli anni oltre a estrarre il greggio si è impegnata a costruire raffinerie, oleodotti e altre infrastrutture di vitale interesse economico.

L’indipendenza del Sud Sudan non ha messo in discussione i piani di Pechino. Il nuovo Stato ha ereditato l’80% circa dei giacimenti petroliferi che erano del Sudan, ma ciò non è bastato ad assicurare un futuro prospero al governo di Juba. Dato che infrastrutture e impianti di raffinazione sono rimaste nelle mani del Nord, il Sud Sudan è rimasto economicamente dipendente da Khartoum, dove passa il Grande Oleodotto del Nilo (gestito dalla CNPC), unica via per l’esportazione del petrolio. In tal modo non è stato difficile per la Cina instaurare relazioni commerciali anche con il nuovo governo. Un anno dopo l’indipendenza, Salva Kiir si è recato in visita ufficiale in Cina per incontrare il Presidente Hu Jintao, tornando con la promessa di investimenti nel proprio Paese per un totale di 8 miliardi di dollari.

Il conflitto attualmente in corso ha invece ora destato più di un timore nel partner asiatico, che teme il ripetersi della situazione libica, dove guerra e tensioni interne hanno causato ingenti perdite agli investitori cinesi. Oltre ad assistere a un calo della produzione di greggio a causa degli scontri, la Cina è stata costretta a far evacuare dalle aree petrolifere gestite dalla CNPC circa 300 dipendenti, la cui sicurezza era messa a rischio dagli scontri. A mettere ancor più in difficoltà la supremazia petrolifera di Pechino ci sarebbe il progetto di un oleodotto che dovrebbe transitare per Uganda e Kenya (Stati amici degli USA) che permetterebbe al greggio sud sudanese di bypassare l’oleodotto della CNPC per accedere alla via del Mar Rosso. La compagnia giapponese Toyota Tsusho sarebbe pronta a investire 5 miliardi di dollari nel progetto che, al momento, è in fase di studio.

Gli applausi della comunità internazionale che salutavano la nascita del 54esimo Stato africano sembrano ora così lontani e ricordano l’ottimismo con il quale si guardava alla caduta dei regimi in Libia, in Iraq o in Afghanistan. Come è noto, a tali eventi non è seguita la pacificazione dei territori ma si è aperta la strada all’esplodere di nuove rivalità interne. Il rischio che il Sud Sudan diventi l’ennesimo Stato fantasma è concreto e occorrerà ben più di qualche accordo economico per assicurarne la stabilità.

Fonti

Reuters, S.Sudan: Japan firm completes Kenya pipeline study, consultato il 5 aprile 2014

SouthSudanNation.com, From Dr. Adwok: Sorry Sir, it was not a coup, consultato il 7 aprile 2014

UN News Centre, UN relief officials arrive in South Sudan amid ‘alarming’ spread of hunger, displacement, consultato il 6 aprile 2014

UNHCR, South Sudan Data, consultato il 7 aprile 2014

U.S. Department of State, State sponsors of terrorism, consultato il 6 aprile 2014

WFP, South Sudanese need food and peace, consultato il 7 aprile 2014

Francesco Piscitelli, dottore in Scienze Politiche

Questo articolo è coperto da ©Copyright, per cui ne è vietata la riproduzione parziale o integrale. Per maggiori informazioni sull'informativa in relazione al diritto d'autore del sito visita Questa pagina.