Il rapporto tra i mezzi d’informazione e il potere politico in Cina è sempre stato strettissimo. Infatti, fin dalle epoche dinastiche più remote alla più recente contemporaneità, la Storia e le storie vengono scritte e diffuse da organi di potere appositamente pensati e congeniati. In questo rientra anche il gigantesco strumento della censura, tuttora perfettamente funzionante. Questo articolo si pone dunque come obiettivo quello di indagare tali connessioni da un punto di vista storico ed evolutivo, spiegando quali sono le motivazioni soggiacenti, e di mostrare quanto tale processo sia così radicato a livello culturale da essere quasi inavvertito dai cinesi. Nella parte conclusiva invece ci si sofferma in particolare sull’uso di quello che dovrebbe essere il mezzo d’informazione più libero per eccellenza cioè Internet, presentandone sia l’utilizzo propagandistico e pubblicitario impiegato per veicolare una nuova immagine della Cina (in cui si viene continuamente invitati a identificarsi), sia il margine frastagliato in cui può trovare un timido spazio anche il dissenso.

Già nel 1982 la prestigiosa rivista “Time” attribuiva il titolo di “Uomo dell’anno” al personal computer, per poi proseguire sulla stessa riga nel 2006, anno in cui dedicava la copertina a tutti gli ‘users’. Ma è stato nel 2010 che l’utilità, le funzioni, le svariate e molteplici possibilità di Internet sono tornate nuovamente alla ribalta. Infatti, a contendersi il podio di “Uomo dell’anno”, questa volta c’erano tre personalità di spicco, tutte e tre collegate in modi diversi all’utilizzo della rete: Mark Zuckerberg, Julian Assange e Liu Xiaobo. I tre rappresentavano evidentemente le nuove direzioni del web 2.0: da un lato il creatore di Facebook, uno dei social network più diffusi e usati nel mondo, dall’altro il discusso fondatore di Wikileaks, sito responsabile di aver portato a galla presunti segreti e intrighi. Infine Liu Xiaobo che, al contrario degli altri due, non aveva creato un nuovo modo di comunicare o di fornire informazioni più o meno attendibili ma rappresentava tutta quella parte sotterranea e occultata del dissenso politico cinese che talvolta utilizza, in un contesto certo non facile, anche le potenzialità della rete per esprimersi e organizzarsi. Si trattava quindi di un rappresentante scelto tra tutte quelle ‘voci fuori dal coro’ che, per potersi discostare dall’informazione di massa interamente gestita e improntata dall’alto, ricorrono a mezzi informatici: quelli che, rispetto ai media ‘tradizionali’ permettono un più ampio raggio di manovra.

Infatti, storicamente il rapporto tra politica, letteratura e informazione in Cina è sempre stato strettissimo. Come in molti altri Paesi, anche in Cina sono esistiti fin dai tempi più antichi appositi organi, gestiti dall’alto, che si occupavano di scrivere, trasmettere e talvolta ‘revisionare’ accuratamente i fatti secondo criteri precisi che cambiavano con il susseguirsi delle epoche: durante il succedersi delle varie dinastie per esempio, era compito degli storiografi scrivere e far conoscere gli avvenimenti tenendo presente la prospettiva e gli obiettivi della casa regnante. Ma, a differenza di altri Imperi, non esisteva la possibilità di collocarsi in un filone divergente. Questo perché la Storia era considerata, insieme alla filosofia e ai classici confuciani, una delle forme più alte di letteratura che in Cina non era vista (almeno nel periodo classico) come una forma di intrattenimento o di espressione del singolo ma come uno strumento educativo: la letteratura deve insegnare, formare, correggere, emendare. Inoltre i primi testi erano scritti su materiali estremamente costosi (come la seta) o poco maneggevoli (come le listarelle di bambù legate insieme), per questo si faceva un’accurata selezione dei testi da diffondere. Solo in seguito all’utilizzo della carta come supporto per la scrittura, intorno al I sec. d. C., si cominciò a diffondere anche un altro tipo di letteratura considerata più ‘bassa’ (narrativa, testi medici, religiosi ecc.), ma continuò ad essere la cosiddetta ‘letteratura alta’ l’unica a essere riconosciuta e appresa a corte e, per questo tipo di opere, venne codificato un vero e proprio “stile letterario”: il wenyan.

Se in epoca classica il wenyan rifletteva comunque la lingua parlata in quel periodo, con il tempo questo stile si cristallizzò e si distanziò enormemente dalla lingua parlata con cui non aveva più nulla a che spartire. Fu così che padroneggiarlo consapevolmente divenne l’unico mezzo di accesso al mondo della corte e della politica: coloro che sapevano leggere e scrivere correntemente il wenyan erano anche coloro che producevano e stabilivano la letteratura ‘corretta’, quella cioè che si presupponeva testimoniasse il vero storico.

Non a caso infatti il carattere wen (attualmente traducibile anche come ‘letteratura’) etimologicamente ha il significato di ‘linea, vena, venatura’ e si presenta come la forma visibile del li il ‘principio’: ciò che sta alla base del mondo. Il wen era dunque, effettivamente, la chiave di lettura e di interpretazione del mondo: il tramite attraverso cui capire il codice dell’universo e delle sue innumerevoli manifestazioni. In questo senso il wen è espressione del ‘principio’ sottostante ed è proprio per questo che di esso deve parlare: la letteratura deve descrivere l’ordine del mondo, deve rendere manifesto ciò che è implicito e soggiacente. Utilizzato in funzione politica, questo concetto aveva un potere enorme: la Storia, la letteratura non erano una semplice cronaca dei fatti, ma descrivevano e traducevano in parole quello che era (o quello che si voleva far credere fosse) l’ordine ‘naturale’ e giusto delle cose. Per questo motivo ciò che non rientrava nella letteratura ‘corretta’ (ovvero nella corretta interpretazione delle leggi del mondo) veniva messo al bando o, nel peggiore dei casi, messo a rogo: famoso per esempio quello ordinato da Qin Shihuangdi nel 213 a.C., in cui si bruciarono perfino i classici confuciani.

Così i testi che rappresentavano coerentemente il ‘vero’, diventarono dei veri e propri modelli stilistici da seguire come nel caso dello Shiji di Sima Qian (ca 145-87 a.C.), redatto in epoca Han e successivamente imitato da tutte le opere storiche seguenti. In questo monumentale compendio non ci si limitava soltanto a esporre con dovizia di dettagli la cronologia imperiale, ma si esplicitavano le basi ideologiche che sostenevano e giustificavano la presenza dell’imperatore e della corte. Il letterato, lo storico o, in termini più ampi, l’intellettuale era generalmente ‘stipendiato’ e gestito dalla corte: anzi, era proprio dall’esistenza di quest’ultima, che traeva la sua ragion d’essere. Inoltre era sempre alla corte che doveva render conto del suo operato: il letterato aveva il compito di far capire alle masse l’assoluta necessità dell’imperatore, la sua dogmatica indiscutibilità. L’intellettuale era, sostanzialmente, un portavoce e la storia, scritta secondo questi criteri, una forma di propaganda.

In tempi più recenti, ad esempio durante il periodo maoista, questo tipo di legame diventò ancora più evidente. Famosi gli slogan che campeggiavano sugli enormi dazibao: manifesti affissi in ogni punto, capaci di condensare in poche parole veri e propri insegnamenti/ordini. La cosa interessante è che, nonostante Mao propugnasse il rifiuto della cultura cinese classica (colpevole di essere reazionaria e capitalista), molti di questi slogan avevano in realtà un’origine tradizionale. Come nel caso del famoso Sha yi jing bai (“Colpirne uno per educarne cento”), ripreso perfino durante gli anni di piombo dalle Brigate Rosse e dai gruppi della sinistra italiana extra-parlamentare, la cui prima menzione appare nella sezione delle biografie dello Han Shu (storia dinastica, redatta durante il I-II secolo d.C., che ripercorre gli eventi della prima fase dell’epoca Han). O ancora il caso di Hengsao yiqie niugui sheshen (“Fare piazza pulita dei demoni-mucca e degli spiriti-serpente”): detto che utilizza addirittura immagini appartenenti all’ambito del buddhismo esoterico, che conobbero poi una grande diffusione a livello popolare grazie a miti e leggende.

La strategia politica di riutilizzare queste frasi già presenti nel linguaggio e nell’immaginario collettivo si rivelò assolutamente efficace: bastava caricare le parole di un nuovo significato, in linea con i tempi e con le direttive del partito. Ecco allora che, nel marzo del 1953 durante il suo “Discorso all’assemblea sulle attività di propaganda nazionale del partito comunista”, Mao Zedong identifica i demoni-mucca e gli spiriti-serpente con i ‘nemici di classe’ o, in seguito, con gli ‘elementi di destra’: proprietari terrieri, controrivoluzionari, ecc. Successivamente, in un saggio apparso sul “Quotidiano del Popolo” del 31 maggio 1966, Chen Boda (portavoce di Mao durante la nascente Rivoluzione Culturale) riutilizza la stessa metafora per riferirsi agli studiosi, agli esperti e ai “maestri borghesi” che devono essere definitivamente eliminati. Il passaggio dal piano linguistico a quello politico è più breve di quanto possa sembrare.

L’utilizzo massiccio di slogan sintetici e giochi di parole a cui si affidava un significato nuovo, indubbiamente era anche favorito dalle caratteristiche peculiari della lingua cinese. Infatti il cinese è una lingua logografica: composta cioè da caratteri che, non avendo nessuna indicazione fonetica precisa, non subiscono mutamenti sostanziali nel corso dei secoli. Questo significa che un carattere, proprio per via della sua natura, può essere compreso da chiunque e in qualsiasi epoca, riuscendo a superare le enormi barriere dialettali che, almeno fino alla codificazione di una ‘lingua comune’ (putonghua) negli anni ’50 del Novecento, continuavano a esistere. Scrivere rappresentava dunque il metodo migliore per farsi capire: per questo, il potere politico si rese conto ben presto dell’importanza della scrittura come mezzo di comunicazione efficace. Non a caso infatti lo stesso Mao Zedong si fece promotore di una campagna di alfabetizzazione delle masse e si occupò della questione della lingua. La capacità di scrittura e lettura, lungi dall’essere (almeno in quel momento) una libera espressione del singolo, era un passo necessario della informazione/formazione politica dell’individuo: ciò che è scritto, a differenza di ciò che è detto, è universalmente e unilateralmente comprensibile.

Ma perfino nel contemporaneo possiamo trovare esempi lampanti dello stretto rapporto che esiste tra scrittura (o ‘riscrittura’ della storia) e propaganda, che trova nuovi e più potenti mezzi di diffusione. Anche in Cina, per esempio, si fa largo uso dell’industria cinematografica e editoriale a scopi propagandistici: recentissima la notizia della pubblicazione in Cina del secondo volume della “Storia del partito comunista cinese” che, sotto caldo invito delle istituzioni competenti, si avvia a diventare il libro dell’anno, senza neanche dover passare attraverso il tam tam dei lettori… Sulla stessa linea si colloca anche la realizzazione del film “La fondazione di un partito”, disponibile nelle sale a partire dal 15 giugno, che narra gli eventi dalla caduta della dinastia Qing (1911) alla nascita del partito comunista cinese (1921). Il colossal, sponsorizzato dall’americana General Motors, vede la partecipazione di un nutrito cast di star cinesi tra le quali, per qualche tempo, ha brillato anche l’attrice Tang Wei a cui era stato affidato il ruolo di Tao Yi, il primo amore di Mao. Sembrava quindi che l’interprete, allontanata dalle scene per tre anni dopo le sequenze di sesso da lei girate nel film “Lussuria”, fosse stata infine riammessa. Ma è bastato un intervento di Mao Xinyu, nipote di Mao Zedong, a sollecitare l’attività della censura che ha immediatamente provveduto a rimuovere l’attrice con la motivazione che “il primo amore di Mao non può essere interpretato da una sgualdrina”. La stessa censura si è presa anche l’incarico di vietare, per almeno tre mesi, la proiezione di film hollywoodiani e di mandare in onda in tv solo fiction ‘rosse’ “che riflettano una vita positiva”, istituendo al contempo venti dipartimenti di propaganda che consigliano al popolo cinese di non perdersi assolutamente il film.

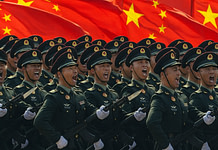

Il meccanismo della censura in Cina è quindi, tuttora, perfettamente oliato e funzionante. Il sistema dell’informazione e dei media è rigidamente sottoposto al controllo del dipartimento di Propaganda del Partito Comunista cinese, il quale si occupa non solo di scegliere accuratamente quali notizie diffondere ma anche e soprattutto di ‘come’ raccontare gli avvenimenti. Riprendendo una famosa affermazione di Tony Blair, potremmo dire che i giornali appartengano più alla categoria dei viewspaper che non a quella dei newspaper. Esemplificativo di questo, il caso delle rivolte in Tibet del 2008. Secondo alcune ricostruzioni degli eventi, in contemporanea con la maestosa preparazione delle Olimpiadi a Pechino, un gruppo di monaci tibetani inizia una manifestazione pacifica che viene puntualmente repressa dalla polizia. Questo provoca un moto in tutta la popolazione tibetana che si mostra solidale: in mezzo ai sostenitori però, ci sono anche alcune frange più estremiste che approfittano della confusione per scagliarsi contro han e musulmani, colpevoli di essere “gli invasori” del Tibet. Come afferma uno di loro in un’intervista rilasciata a Leonardo Ferri: “è da quando l’esercito cinese entrò per la prima volta in Tibet che i cinesi hanno iniziato a distruggere il Tibet. A distruggere la nostra cultura, la nostra religione, la nostra gente. A distruggere l’essere tibetani. Sono quasi cinquanta anni che si cerca di cambiare le cose per via pacifica. Adesso è finito questo momento, ora basta. (…) Dobbiamo armarci e uccidere il nostro nemico. (…)”. Le rivolte culminano nelle giornate del 14 e del 15 marzo e gli occhi del mondo sono tutti puntati in quella direzione. Ma qual è l’atteggiamento ufficiale della Cina? Alla conferenza di Boao, il presidente Hu Jintao, parlando con il premier australiano Rudd, riassume la questione in questi termini: “Il nostro confronto con la cricca del Dalai non è un problema etnico, non è un problema religioso, né un problema di diritti umani. È un problema di mantenere l’unità nazionale o spaccare la madrepatria.” Ed è su questo sentimento di unità, di salvaguardia del proprio Paese che il Partito Comunista fa leva. Difendere la Cina da e contro tutti, questo sembra essere l’imperativo. E in questo il ruolo dei media è fondamentale: verso metà aprile dello stesso anno, su Internet inizia a circolare una canzoncina orecchiabile, il cui motivo recita zuo ren bie tai CNN: ‘nei confronti della gente, non essere troppo CNN’ dove, in un intraducibile gioco di parole, CNN sta per ‘falso/cattivo’. I media occidentali sono accusati di distorcere la realtà anche da alcuni importanti intellettuali come Chang Ping che, in un suo saggio, afferma che l’ottica occidentale risente ancora di sostrati di un orientalismo duro a sconfiggersi: “Le notizie distorte sulla Cina derivano da una non disponibilità ad ascoltare e comprendere, perché i media occidentali sono troppo impegnati in quella sorta di orientalismo di cui ha scritto Edward Said. (…)”

Sembrerebbe dunque che il sistema d’informazione in Cina sia destinato a rimanere uguale a se stesso. Ma, come rileva Alessandra Lavagnino, questo non è del tutto corretto. Infatti, per esempio, a partire dal 1° Luglio 2010 è stato aperto dall’agenzia Xinhua un nuovo canale in lingua inglese interamente dedicato all’informazione, che trasmette 24 ore al giorno. Si tratta di China News Corporation (CNC World), esperimento di quella grande ‘offensiva mediatica’ che segue le regole del ruan shili (o soft power) : a partire dal 2009 infatti, i dirigenti cinesi hanno pianificato massicci investimenti per potenziare l’informazione sia in cinese che in inglese. A questi nuovi mezzi si richiede di usare modalità comunicative simili a quelle dei media occidentali. Questo però non è affatto legato a un tentativo di avvicinamento a una forma di cronaca ritenuta più oggettiva e lucida, ma al contrario è finalizzato a costruire e veicolare un’immagine della Cina sempre più potente e persuasiva. L’informazione è passata da essere un comodo ‘mezzo di formazione politica’ a un più raffinato ‘mezzo di formazione di immagine’: si racconta, con stile occidentale, una nuova Cina più ricca, più produttiva, più forte e competitiva.

Ma cosa succede in quello che, in linea teorica, dovrebbe essere lo strumento di comunicazione più libero in assoluto cioè Internet? Anche in questo caso la morsa della censura si fa sentire in tutta la sua forza. Si fa sentire nelle pagine dei numerosi siti oscurati, nelle parole semplicemente ‘introvabili’ e perfino in quelli che sono dei veri e propri ‘cloni’ cinesi di social network e siti famosi. Ecco allora comparire sotto il nome di renren (lett. ‘ognuno, tutti’), una pagina identica a quella di Facebook con la stessa grafica, le stesse opzioni e lo stesso meccanismo. O ancora QQ, la forma cinese di Messenger, o YouKu, versione edulcorata (ma provvista di un’importantissima opzione karaoke) di Youtube. In tutti questi siti si mantiene inalterata la funzione a cui sono adibiti ma, essendo creati e gestiti da strutture cinesi, si alza notevolmente il livello di controllo dei contenuti presenti e ci si orienta, in linea con una sorta di ‘patriottismo culturale’, su una scelta politica che privilegia in toto il ‘made in China’ rispetto al ‘made in other countries’, anche per quanto riguarda i social network…

Anche perché, come racconta Giampaolo Visetti in un articolo su “La Repubblica” : “ (…) Internet è sottoposto a verifiche automatiche ossessive. Spesso degenerano nella comicità, innescata dagli equivoci di caratteri (..). “Carota” è un termine bloccato: il primo ideogramma coincide con il nome del presidente Hu Jintao. Quando ingenuamente cerco una parola proibita, o mi attardo su un argomento vietato, lo schermo del pc si svuota e una scritta mi segnala l’errore tecnico che ho commesso. Se i peccati sono più gravi, ancorché inconsapevoli, si viene educati. Per un certo tempo connettersi alla Rete diventa impossibile, o richiede tempi inaffrontabili. Per qualche settimana, dopo l’uscita di un articolo “non armonizzato”, viene a trovarmi la polizia. Ragazzi sorridenti controllano visti, documenti e permesso di lavoro. Sono uno straniero: fanno il loro dovere. L’assistente dell’ufficio viene quindi invitata a “bere un thé” dai funzionari. Al ritorno, con noncuranza, ne approfitta per un breve ripasso sui fondamentali della prudenza che regolano l’informazione ufficiale. Preferisce non sapere le notizie che seguo. Segnala quelle pubblicate sulla stampa del partito.”

La questione è dunque policroma e complessa. Dietro la censura, dietro le versioni ufficiali, c’è quasi sempre il tentativo di fornire prima a se stessi e poi al mondo un’immagine vincente, un’apparenza convincente e seducente. Si tratta, come in una fotografia, di una sofisticata tecnica di ritocco che mira a eliminare le zone d’ombra e a enfatizzare i punti luce per presentare il soggetto sotto il suo aspetto migliore. E per far questo, ogni mezzo è consentito: in fondo come diceva il pragmatico Deng Xiaoping “bu guan bai mao hei mao, hui zuzhua laoshu jiu shi hao mao” , “Non importa che il gatto sia bianco o nero, se acchiappa i topi allora è un bravo gatto.”

* Rita Barbieri è laureata in Lingua e Letteratura Cinese presso l’Università degli Studi di Firenze, docente di italiano per stranieri e di cinese presso varie strutture private e autrice di alcuni articoli di ambito sinologico.

Questo articolo è coperto da ©Copyright, per cui ne è vietata la riproduzione parziale o integrale. Per maggiori informazioni sull'informativa in relazione al diritto d'autore del sito visita Questa pagina.