Introduzione

La morte di Saif al-Islam Gheddafi, avvenuta a Zintan nel febbraio 2026 in circostanze ancora oscure, non costituisce un episodio isolato del caos libico, ma rappresenta un atto politico di portata sistemica.[1] In un Paese in cui la violenza armata è divenuta una componente strutturale della gestione del potere, l’eliminazione di una figura di primo piano non può essere letta come un semplice fatto di cronaca, bensì come il prodotto di rapporti di forza consolidati e di interessi convergenti, interni ed esterni.

L’uccisione di Saif al-Islam segna l’eliminazione fisica e simbolica dell’ultima figura in grado di incarnare una possibile continuità statuale libica dopo il collasso del 2011.[2] Non si tratta soltanto della scomparsa di un individuo, ma della rimozione definitiva di un’opzione politica che rimetteva in discussione la narrativa dominante secondo cui la Libia post-Gheddafi non avrebbe alternative alla frammentazione permanente, alla divisione territoriale e alla tutela esterna.

Figlio ed erede politico di Muammar Gheddafi, Saif al-Islam non era semplicemente un residuo del passato, né una figura marginale sopravvissuta ai margini del nuovo ordine libico. Egli rappresentava, al contrario, una prospettiva alternativa rispetto all’attuale configurazione del potere: una possibile ricomposizione nazionale fondata sulla memoria di uno Stato unitario, sull’eredità simbolica della Jamāhīriyya e su reti sociali e tribali che il conflitto non ha mai completamente dissolto.

La sua scomparsa va dunque interpretata come la chiusura violenta di una finestra storica che metteva in discussione l’assetto geopolitico imposto alla Libia nel periodo post-intervento NATO. In questo senso, la morte di Saif al-Islam non è un evento contingente, ma l’esito coerente di un processo iniziato nel 2011, volto a impedire la ricostituzione di una sovranità libica autonoma, capace di sottrarsi tanto al dominio delle milizie quanto alla dipendenza strutturale dagli attori internazionali.

La dinamica dell’uccisione: un omicidio politico in un sistema senza Stato

Le ricostruzioni sulla morte di Saif al-Islam Gheddafi convergono su un punto essenziale: non si è trattato di violenza casuale.[3] Le versioni circolate nelle ore successive all’evento – scontri tra milizie rivali, agguato mirato, irruzione armata nella sua abitazione – divergono nei dettagli ma coincidono nel delineare un contesto di violenza organizzata e selettiva, difficilmente riconducibile a un episodio spontaneo o accidentale.

Che l’uccisione sia avvenuta durante un confronto a fuoco o mediante un’azione pianificata, resta il fatto che le modalità operative richiamano quelle tipiche degli omicidi politici nel contesto libico post-2011: rapidità dell’azione, assenza di rivendicazioni, immediata dispersione delle responsabilità. In questo senso, l’eliminazione di Saif al-Islam si inserisce in una prassi consolidata, nella quale la violenza funge da strumento ordinario di regolazione dei rapporti di forza.

Il dato politicamente più rilevante non riguarda tuttavia la dinamica tecnica dell’omicidio, quanto l’incapacità – o la mancanza di volontà – delle autorità libiche di produrre una verità ufficiale credibile. L’assenza di un’indagine efficace non è un’anomalia contingente, ma il riflesso strutturale di uno Stato disarticolato, privo del monopolio della forza e attraversato da una molteplicità di centri decisionali armati.

In una Libia frammentata tra governi concorrenti, milizie locali e apparati di sicurezza paralleli, la distinzione tra criminalità comune, violenza politica e azione paramilitare risulta sempre più labile. In tale contesto, l’assassinio di una figura di primo piano come Saif al-Islam non produce uno shock istituzionale, ma viene assorbito come un evento quasi ordinario, destinato a scivolare rapidamente nella nebbia dell’impunità.

Questa normalizzazione della violenza selettiva costituisce uno degli elementi chiave del sistema di potere libico contemporaneo. L’eliminazione fisica dell’avversario sostituisce il confronto politico, mentre l’assenza di un’autorità centrale riconosciuta consente a ogni attore di negare il proprio coinvolgimento. In tal modo, la responsabilità si dissolve e l’atto violento diventa parte integrante della gestione quotidiana del conflitto.

La morte di Saif al-Islam Gheddafi, letta in questa prospettiva, non appare come un evento eccezionale, ma come un passaggio coerente all’interno di un ordine politico fondato sulla precarietà permanente. Un ordine nel quale la sopravvivenza delle figure politiche non dipende dal consenso o dalla legittimità, ma dalla loro compatibilità con gli equilibri armati e geopolitici del momento.

Saif al-Islam come fattore di disturbo sistemico

Come accennavamo nell’introduzione, Saif al-Islam Gheddafi era divenuto un problema non tanto per ciò che faceva nel presente, quanto per ciò che rappresentava nel lungo periodo. In una Libia frammentata tra governi concorrenti, milizie armate e sponsorizzazioni esterne, la sua figura introduceva un elemento di discontinuità difficilmente assorbibile all’interno dell’ordine post-2011.

A differenza dei principali attori emersi dopo la caduta del regime, Saif al-Islam disponeva di una legittimità che non derivava né dal controllo militare di un territorio né dal riconoscimento internazionale, ma da una continuità storica e simbolica con lo Stato libico precedente alla guerra. Tale legittimità non era uniforme né maggioritaria, ma risultava sufficiente a incrinare la narrativa secondo cui la Jamāhīriyya fosse definitivamente relegata al passato e priva di qualsiasi residuo consenso.

Il suo ritorno sulla scena politica, culminato con la candidatura alle elezioni presidenziali del 2021 poi annullate, aveva dimostrato che una parte significativa della popolazione libica non percepiva il 2011 come una cesura irreversibile. In particolare, il consenso raccolto nel Sud del Paese e in alcune aree periferiche evidenziava l’esistenza di un elettorato escluso dai nuovi equilibri di potere, ma ancora legato all’idea di uno Stato unitario e redistributivo.

Proprio questa potenzialità elettorale rendeva Saif al-Islam incompatibile con il fragile assetto politico fondato sulla frammentazione permanente. La sua eventuale partecipazione a un processo elettorale realmente competitivo avrebbe introdotto un fattore di imprevedibilità difficilmente controllabile dagli attori interni ed esterni che beneficiano dello status quo. In questo senso, la sua presenza costituiva un rischio sistemico, non un semplice problema di sicurezza.

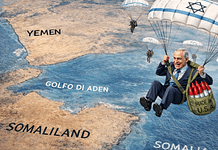

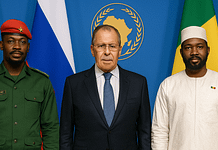

In una prospettiva più ampia, l’assassinio di Saif al-Islam è stato interpretato anche all’estero in un quadro di tensioni geopolitiche fra potenze globali e regionali. Secondo un rapporto del Servizio di Intelligence Estero Russo (SVR), ripreso da alcuni media internazionali, la sua uccisione sarebbe avvenuta in un momento in cui la Francia si stava preparando a operazioni di tipo “neocoloniale” in Africa e a opportunità di “vendetta politica” nel continente, con l’obiettivo di contrastare la perdita di influenza nei Paesi africani una volta coloniali e di colpire leader ritenuti “indesiderabili”.[4] Il rapporto citato afferma che Parigi avrebbe autorizzato i propri servizi speciali a lanciare piani per eliminare tali figure, allineandoli a presunti tentativi di colpi di stato e di destabilizzazione in Stati come Burkina Faso, Mali, Repubblica Centrafricana e Madagascar.[5]

Questa dimensione internazionale, anche se controversa e non verificabile in modo autonomo, evidenzia come la figura di Saif al-Islam fosse percepita, in alcuni circoli strategici, non solo come un elemento di disturbo interno alla Libia, ma come un simbolo di alterità rispetto alle logiche di influenza e competizione geopolitica in Africa e nel Mediterraneo. La sua presenza non poteva essere sufficiente a definire da sola un conflitto fra grandi potenze, ma il contesto in cui è maturata la sua eliminazione mostra una scena internazionale nella quale le narrative di influenza, controllo ed egemonia regionale si intrecciano con quelle della politica interna libica.

La funzione politica del mandato della Corte Penale Internazionale

Il mandato di arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale nei confronti di Saif al-Islam Gheddafi ha operato, nel contesto libico, come uno strumento di esclusione politica più che come un effettivo meccanismo di giustizia internazionale. Sin dalla sua emissione, tale mandato si è collocato in una zona grigia, sospesa tra il piano giuridico e quello geopolitico, risultando privo delle condizioni materiali necessarie per tradursi in un procedimento giudiziario concreto.

In assenza di uno Stato sovrano funzionante, capace di esercitare il monopolio della forza e di cooperare stabilmente con le istituzioni internazionali, il mandato non ha prodotto né un processo né una verità giudiziaria. Al contrario, esso ha contribuito a cristallizzare una situazione di sospensione permanente, nella quale l’accusato rimane formalmente perseguibile ma sostanzialmente irraggiungibile, e dunque escluso da qualsiasi percorso di normalizzazione politica.

In questo senso, il mandato della Corte ha svolto una funzione eminentemente politica: rendere Saif al-Islam permanentemente non legittimabile sul piano internazionale. La sua semplice esistenza ha costituito un vincolo strutturale, impedendo che la figura di Saif potesse essere reintegrata in un processo politico riconosciuto, anche qualora avesse goduto di consenso interno o di legittimità elettorale. La giurisdizione penale internazionale ha così agito come un meccanismo di veto preventivo, capace di delimitare a priori il perimetro del politicamente accettabile.

Tale dinamica non è un’anomalia esclusiva del caso libico, ma assume qui una particolare rilevanza a causa del vuoto istituzionale successivo al 2011. In un contesto in cui la sovranità statale è frammentata e il potere effettivo è esercitato da attori armati non statali, il diritto internazionale penale non riesce a svolgere la funzione per cui è formalmente concepito, ma finisce per interagire selettivamente con gli equilibri geopolitici esistenti.

Il risultato è un paradosso: mentre la Corte rivendica una giurisdizione universale fondata su principi di giustizia e responsabilità individuale, nella pratica il suo intervento contribuisce a congelare il quadro politico libico, impedendo l’emergere di figure capaci di rimettere in discussione l’ordine post-bellico. In tal modo, la dimensione giudiziaria si sovrappone a quella strategica, e la distinzione tra giustizia internazionale e gestione politica dei conflitti risulta sempre più sfumata.

Nel caso di Saif al-Islam Gheddafi, il mandato della Corte non ha rappresentato l’anticamera di un processo, ma un dispositivo di esclusione duratura. Esso ha funzionato come una sorta di interdizione permanente, che ha reso superflua qualsiasi alternativa meno radicale alla sua neutralizzazione politica, contribuendo a restringere ulteriormente lo spazio delle possibilità nel già fragile scenario libico.

Continuità di destino: Saif al-Islam e la sorte del padre

La parabola politica e personale di Saif al-Islam Gheddafi riproduce, con modalità differenti ma con una sorprendente coerenza strutturale, quella del padre.[6] Entrambi sono stati eliminati nel momento in cui la loro esistenza politica ha cessato di essere compatibile con l’assetto geopolitico dominante imposto alla Libia dall’esterno.

Muammar Gheddafi non fu eliminato perché governava in modo autoritario, condizione condivisa da numerosi regimi della regione tollerati o sostenuti dall’Occidente, ma perché aveva progressivamente trasformato la rendita energetica libica in uno strumento di autonomia politica, economica e strategica. La sua politica estera, il controllo sovrano delle risorse e l’ambizione di ridefinire i rapporti tra Africa, Mediterraneo ed Europa avevano reso la Libia un attore non allineabile.

Allo stesso modo, Saif al-Islam non è stato neutralizzato per ciò che era stato, ma per ciò che avrebbe potuto ancora rappresentare. La sua sopravvivenza politica costituiva un’anomalia in un sistema costruito per impedire il ritorno di una guida politica nazionale unitaria. In quanto erede politico e simbolico della Jamāhīriyya, egli incarnava una continuità storica che contraddiceva la narrativa della “fine definitiva” del progetto gheddafiano nel 2011.

La violenza con cui Muammar Gheddafi fu ucciso a Sirte e l’assassinio di Saif al-Islam a Zintan, pur distanti nel tempo e nelle modalità, appaiono così come due momenti di uno stesso processo. In entrambi i casi, la rimozione fisica del leader ha svolto una funzione esemplare: non solo eliminare un avversario, ma segnalare l’inammissibilità di una determinata idea di sovranità.

Questa continuità di destino suggerisce che la questione libica non possa essere ridotta a una contrapposizione tra autoritarismo e aspirazioni democratiche, ma debba essere letta come un conflitto più profondo sulla possibilità stessa di uno Stato indipendente nel Mediterraneo centrale. Padre e figlio sono stati colpiti quando la loro presenza ha iniziato a rappresentare un ostacolo strutturale alla gestione esterna della Libia come spazio frammentato, privo di una volontà politica autonoma.

In tale prospettiva, la sorte dei Gheddafi assume un valore paradigmatico. Essa mostra come, nel sistema internazionale contemporaneo, la sovranità reale venga tollerata solo entro limiti ben definiti, e come qualsiasi tentativo di oltrepassarli – sia attraverso il controllo delle risorse, sia tramite un progetto politico alternativo – venga neutralizzato con mezzi che vanno ben oltre il confronto politico ordinario.

La morte di Saif al-Islam Gheddafi chiude così un ciclo iniziato con la caduta violenta del padre, ma non risolve le contraddizioni che quel ciclo aveva aperto. Al contrario, ne conferma la natura irrisolta, lasciando la Libia priva non solo di una dirigenza politica, ma anche della possibilità di ricomporre il proprio passato in una forma politica riconosciuta.

La Libia prima del 2011: dati sociali e rimozione storica

Quando Muammar Gheddafi prese il potere nel settembre del 1969, la Libia era uno dei Paesi socialmente più arretrati del Mediterraneo[7]. Il tasso di analfabetismo si attestava intorno al novantaquattro per cento, l’accesso ai servizi sanitari era limitato a ristretti segmenti urbani e l’aspettativa di vita risultava sensibilmente inferiore a quella di molti Paesi della regione. La rendita petrolifera, pur già rilevante, era concentrata in poche mani e scarsamente redistribuita.

Nel corso dei decenni successivi, il regime libico avviò un processo di costruzione statuale centrato sull’uso della rendita energetica come strumento di trasformazione sociale. Alla vigilia del 2011, il tasso di alfabetizzazione aveva raggiunto livelli prossimi all’ottantotto per cento, un dato che collocava la Libia tra i Paesi con i migliori indicatori educativi del continente africano e del Vicino Oriente. L’istruzione, dall’infanzia all’università, era garantita dallo Stato, così come l’accesso a borse di studio e programmi di formazione all’estero.

Un profilo redatto dalla Federal Research Division della Library of Congress statunitense – un’istituzione difficilmente sospettabile di indulgenza verso il regime di Gheddafi – descrive un sistema di welfare articolato e diffuso.[8] La sanità di base era fornita a tutti i cittadini libici, mentre salute, formazione, riabilitazione, alloggio, sostegno alle famiglie, ai disabili e agli anziani erano regolamentati da un insieme strutturato di servizi assistenziali. Il sistema sanitario non era esclusivamente pubblico, ma fondato su un modello misto pubblico-privato che consentiva una certa flessibilità e un livello di qualità competitivo anche nel confronto regionale[9].

Nel periodo compreso tra il 1970 e il 1985, il numero di medici e dentisti aumentò di circa sette volte, raggiungendo un rapporto di un medico ogni 673 cittadini. Nello stesso arco temporale, il numero dei posti letto negli ospedali triplicò e la malaria venne completamente sradicata. Le campagne di vaccinazione infantile coprivano quasi la totalità della popolazione, mentre l’accesso all’acqua potabile e le condizioni igieniche registrarono un miglioramento costante. Nel 2004, il tasso di mortalità era stimato al di sotto del 20 per mille.

Questi dati non costituiscono un’operazione di riabilitazione ideologica del regime, ma rappresentano un elemento essenziale per comprendere le ragioni profonde del consenso sociale che la Jamāhīriyya seppe costruire e che continua a sopravvivere, nonostante tutto, nella società libica, chiarendo per estensione il ruolo simbolico attribuito a Saif al-Islam Gheddafi. Essi mostrano l’esistenza di uno Stato funzionante, capace di fornire servizi, pianificare politiche pubbliche e garantire un minimo di sicurezza sociale, in netto contrasto con la frammentazione istituzionale successiva al 2011.

La rimozione sistematica di questi elementi dal discorso pubblico occidentale ha contribuito a costruire una narrazione binaria, nella quale il passato libico è ridotto a pura oppressione e il presente viene presentato come un processo incompiuto ma necessario di “transizione”. In realtà, il collasso dello Stato ha prodotto un deterioramento generalizzato delle condizioni di vita, una perdita di accesso ai servizi essenziali e una dipendenza crescente da attori armati non statali.

In questo quadro, la memoria materiale del periodo pre-2011 non sopravvive solo come nostalgia ideologica, ma come confronto concreto tra due modelli di organizzazione politica: uno statuale, centralizzato e redistributivo; l’altro frammentato, privatizzato e subordinato a interessi esterni. È all’interno di questa frattura che la figura di Saif al-Islam assume un significato che va ben oltre la sua vicenda personale, diventando il depositario di una domanda di Stato che la Libia post-bellica non è riuscita a soddisfare.

La questione del dinaro d’oro e la sovranità monetaria africana

Uno degli elementi più sistematicamente rimossi nella narrazione dominante sull’intervento del 2011 riguarda il progetto gheddafiano di una moneta panafricana, il cosiddetto dinaro d’oro. Tale progetto non costituiva un semplice esercizio retorico o una provocazione ideologica, ma si inseriva in una strategia più ampia volta a ridefinire i rapporti di dipendenza economica e finanziaria tra l’Africa e il sistema monetario internazionale.

L’idea di fondo era quella di ancorare una valuta africana alle riserve auree, sottraendola alla volatilità delle monete fiat e al controllo esercitato dalle grandi istituzioni finanziarie occidentali. In questa prospettiva, il dinaro d’oro avrebbe dovuto diventare non solo uno strumento di integrazione economica continentale, ma anche un mezzo di pagamento per le risorse strategiche africane, in particolare petrolio e gas naturale.

Un simile scenario avrebbe avuto conseguenze dirompenti sull’architettura monetaria globale costruita nel secondo dopoguerra. Il sistema fondato sugli accordi di Bretton Woods, e successivamente riorientato attorno al dollaro come valuta di riferimento per il commercio energetico, dipende in larga misura dal fatto che le materie prime strategiche siano denominate e scambiate in dollari. L’ipotesi che una parte significativa delle transazioni energetiche africane potesse avvenire in una valuta alternativa, ancorata all’oro, rappresentava dunque una minaccia strutturale a tale equilibrio[10].

Il progetto gheddafiano non si limitava alla dimensione monetaria. Esso implicava anche l’uso coordinato dei fondi sovrani libici, accumulati grazie alle rendite petrolifere, come leva di investimento e di influenza economica nel continente africano. In questo senso, la Libia si proponeva come perno finanziario di un’Africa meno dipendente dal credito estero, dalle politiche di aggiustamento strutturale e dai meccanismi di indebitamento controllati da attori extra-continentali.

È significativo che Gheddafi, in qualità di capo dell’Unione Africana, avesse rilanciato con forza questo progetto nei giorni immediatamente precedenti all’inizio delle operazioni militari contro la Libia. La coincidenza temporale tra l’annuncio di una possibile riforma monetaria africana e l’intervento armato ha alimentato, negli anni successivi, interpretazioni che leggono il conflitto del 2011 non come un’operazione umanitaria fallita, ma come un atto volto a neutralizzare una minaccia economica e finanziaria emergente.

In questo quadro, Saif al-Islam Gheddafi assume un ruolo che va ben oltre quello di erede politico. Egli rappresentava la continuità generazionale di un progetto incompiuto di sovranità monetaria e finanziaria, la possibilità – anche solo teorica – di riattivare una linea strategica che metteva in discussione il rapporto di subordinazione dell’Africa al sistema monetario globale.

La sua eliminazione, letta alla luce di questa dimensione, non appare come un evento isolato o contingente. Essa si inserisce in una logica più ampia di prevenzione strutturale, nella quale non viene colpito soltanto un leader, ma l’idea stessa che uno Stato africano possa farsi promotore di un’alternativa sistemica all’ordine economico esistente.

Il fallimento del progetto del dinaro d’oro e la rimozione dei Gheddafi segnano così la fine di una delle più ambiziose tentativi di ridefinizione della sovranità africana nel XXI secolo. Un tentativo che, indipendentemente dal giudizio sulla sua fattibilità, ha mostrato i limiti di tolleranza del sistema internazionale nei confronti di chi prova a intervenire non solo sul piano politico, ma su quello, ben più sensibile, della moneta e del controllo delle risorse strategiche.

La Libia dopo Saif al-Islam: frammentazione e protettorato informale

Con la morte di Saif al-Islam Gheddafi, la Libia perde l’ultima figura capace di rappresentare una possibile sintesi nazionale alternativa all’assetto emerso dopo il 2011. La sua eliminazione non ha prodotto una stabilizzazione del quadro politico, ma ha piuttosto consolidato una condizione di frammentazione permanente, nella quale nessun attore possiede la forza, la legittimità o l’interesse a ricostituire uno Stato unitario.

Il Paese resta diviso tra un Ovest formalmente riconosciuto dalla “comunità internazionale”, sostenuto in larga misura dalla Turchia, e un Est dominato da un’autorità militare appoggiata da potenze regionali e globali. A questa frattura si sovrappone una costellazione di milizie locali, clan armati e gruppi paramilitari che esercitano un controllo di fatto su territori, infrastrutture e flussi economici, rendendo illusoria qualsiasi idea di sovranità centralizzata.

In questo contesto, l’assenza di Saif al-Islam non crea un vuoto, ma elimina un’anomalia. La sua presenza costituiva un elemento estraneo a un sistema che funziona proprio grazie all’assenza di un centro politico riconosciuto. La frammentazione, lungi dall’essere una fase transitoria, si è trasformata in una condizione strutturale, funzionale tanto agli equilibri interni quanto agli interessi esterni.

La Libia contemporanea appare così sempre più come un protettorato informale, privo di una formale amministrazione coloniale ma sottoposto a una molteplicità di vincoli politici, militari ed economici. Le decisioni strategiche in materia di sicurezza, risorse energetiche e gestione dei flussi migratori risultano fortemente condizionate da attori stranieri, mentre lo Stato libico, nella sua dimensione istituzionale, rimane incapace di esercitare un controllo effettivo sul territorio.

L’eliminazione di Saif al-Islam contribuisce a rendere questo assetto ancora più rigido. Venendo meno una figura capace di evocare un passato statuale condiviso e di mobilitare una domanda di ricomposizione nazionale, il sistema libico perde una delle poche variabili potenzialmente destabilizzanti per lo status quo. La stabilità che ne deriva è tuttavia una stabilità negativa, fondata sull’equilibrio del caos e sulla riproduzione dell’instabilità controllata.

In tale scenario, le prospettive di elezioni nazionali credibili appaiono sempre più remote. Non tanto per l’assenza di procedure formali, quanto per la mancanza di un contesto politico in cui il voto possa realmente tradursi in un trasferimento di potere. La rimozione di figure come Saif al-Islam riduce ulteriormente lo spettro delle opzioni politiche disponibili, restringendo il campo ad attori già integrati nei meccanismi della frammentazione.

La Libia del dopo Saif al-Islam non è dunque un Paese in attesa di ricostruzione, ma uno spazio geopolitico stabilizzato nella sua instabilità. Un territorio strategico nel Mediterraneo centrale, privo di una sovranità pienamente riconosciuta, nel quale l’assenza di un progetto nazionale condiviso non rappresenta una disfunzione temporanea, ma il presupposto stesso del suo attuale equilibrio.

Conclusione

La morte di Saif al-Islam Gheddafi non rappresenta la fine di una vicenda personale, ma la conferma di una dinamica strutturale che attraversa la storia recente della Libia. Essa sancisce la rimozione definitiva di un’alternativa politica che, pur con tutti i suoi limiti e le sue ambiguità, metteva in discussione l’assetto imposto al Paese dopo il 2011.

L’eliminazione di Saif al-Islam chiude un ciclo iniziato con la caduta violenta di Muammar Gheddafi e segnato dalla sistematica neutralizzazione di ogni ipotesi di continuità statuale. Padre e figlio sono stati colpiti in momenti diversi, ma secondo una logica coerente: entrambi sono divenuti incompatibili con un ordine regionale e globale che tollera la sovranità solo entro confini rigidamente controllati.

La Libia che emerge da questo processo non è uno Stato in transizione, ma uno Stato fallito, stabilizzato nella propria frammentazione e funzionale agli equilibri regionali e internazionali che ne gestiscono risorse, sicurezza e flussi migratori. L’assenza di una classe dirigente nazionale riconosciuta, la moltiplicazione dei centri di potere armati e la dipendenza strutturale da attori esterni non costituiscono deviazioni temporanee, bensì gli elementi portanti di un assetto funzionale alla gestione delle risorse, della sicurezza e dei flussi migratori nel Mediterraneo centrale.

In questo quadro, la rimozione di Saif al-Islam Gheddafi non produce ordine, ma riduce ulteriormente il campo delle possibilità politiche. Essa elimina una variabile potenzialmente destabilizzante per lo status quo, ma al prezzo di consolidare una stabilità negativa, fondata sull’assenza di alternative e sulla riproduzione del conflitto a bassa intensità.

La questione del dinaro d’oro e del progetto di sovranità monetaria africana, rimasta incompiuta con la caduta del regime gheddafiano, rappresenta il nodo più profondo di questa vicenda. Essa mostra come il limite ultimo di tolleranza del sistema internazionale non risieda tanto nelle forme di governo, quanto nella possibilità che uno Stato o un insieme di Stati mettano in discussione le gerarchie economiche e finanziarie esistenti.

In tale prospettiva, il destino dei Gheddafi assume un valore paradigmatico. Non si tratta di una singola tragedia nazionale, ma di un caso emblematico dei meccanismi attraverso cui vengono neutralizzati i progetti di autonomia che eccedono i margini consentiti dall’ordine globale. La Libia, privata dei suoi leader e del suo progetto statuale, rimane così sospesa tra passato e futuro, incapace di ricomporre la propria sovranità e destinata a restare, finché nulla cambierà sul piano internazionale, un territorio governato più dagli equilibri esterni che dalla volontà dei suoi cittadini.

NOTE

[1] Il manifesto, Saif al-Islam Gheddafi ucciso nel caos libico, “il manifesto”, 4 febbraio 2026.

[2] Mauro, S., Saif al-Islam, la terza via libica eliminata da un commando, “il manifesto”, 5 febbraio 2026.

[3] Rejichi, D., Libya: Gaddafi supporters left without rallying figure after Saif al-Islam’s killing, “Middle East Eye”, 5 febbraio 2026.

[4] The Cradle, Muammar Gaddafi’s son assassinated in Libya amid reports of French meddling in Africa, “The Cradle”, 3 febbraio 2026.

[5] TASS, France preparing neo-colonial coups in Africa — Russian Foreign Intelligence Service, TASS, 2 febbraio 2026.

[6] Repaci, G., Libia: dal colonialismo all’“intervento umanitario”, “Das Andere”, 23 ottobre 2017.

[7] Aruffo, A., Gheddafi. Storia di una dittatura rivoluzionaria, Roma, Castelvecchi Editore, 2011.

[8] Federal Research Division, Libya: Country Profile, Library of Congress, aprile 2005, consultabile online:

https://www.justice.gov/file/272711/dl?inline=.

[9] Ibid.

[10] Sensini, P., Libia. Da colonia italiana a colonia globale, Milano, Jaca Book, 2017.

Questo articolo è coperto da ©Copyright, per cui ne è vietata la riproduzione parziale o integrale. Per maggiori informazioni sull'informativa in relazione al diritto d'autore del sito visita Questa pagina.