Introduzione: nessuna “svolta”, solo cambio di tecnica

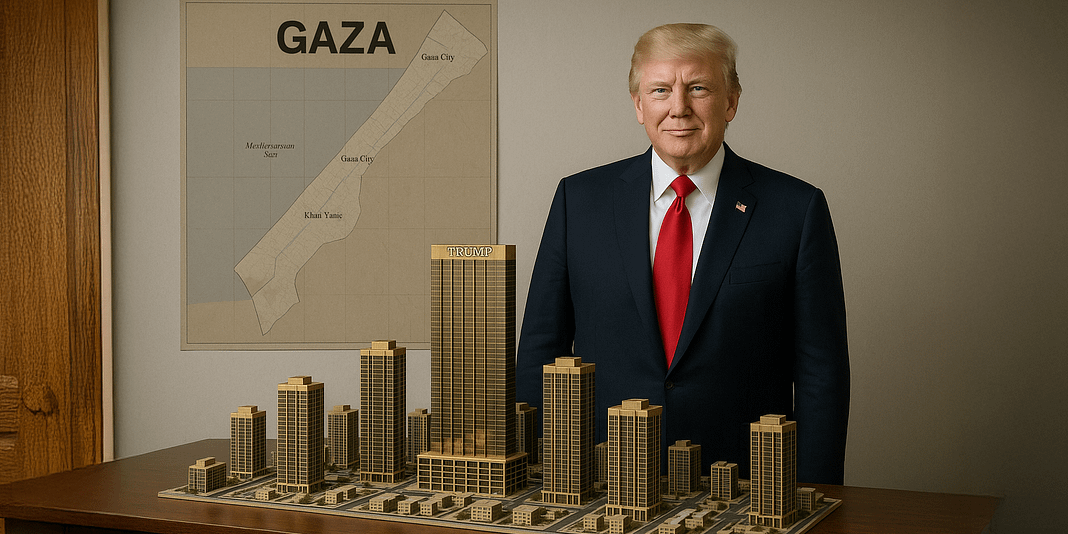

L’immagine che la Casa Bianca e Tel Aviv cercano di proiettare è quella di una “svolta storica”: la guerra a Gaza sarebbe finita, l’“accordo Trump” avrebbe messo la parola fine al genocidio, e una nuova architettura di sicurezza, affidata a una forza internazionale di stabilizzazione (ISF) e a un “Board of Peace” guidato dallo stesso presidente USA, starebbe prendendo forma.

Se però seguiamo l’evoluzione del piano, dai primi annunci di Donald Trump sul “piano in 20 punti” fino agli ultimi sviluppi – le incursioni israeliane durante la tregua, il controllo del 53% della Striscia, l’ipotesi di una base USA a Gaza, il fallimento della Gaza Humanitarian Foundation – appare un quadro diverso: la guerra non finisce, viene amministrata; il genocidio non si arresta, viene normalizzato.

Lo stesso vale per l’Ucraina: il conflitto prosegue e il fronte rimane in movimento, ma Washington adotta una strategia di progressivo disimpegno. Il cosiddetto “piano di pace” è in realtà la forma politica del suo defilarsi: la sospensione degli aiuti e la pressione su Kiev perché accetti un accordo rispondente agli interessi statunitensi e russi trasferiscono sugli europei e sugli ucraini l’intero costo strategico del conflitto.

La tesi che qui proponiamo è semplice: ciò che sta accadendo non è una svolta, ma un cambio di tecnica. A Gaza, l’offensiva non si ferma, diventa meno visibile; in Ucraina, la guerra non viene risolta ma abbandonata. In entrambi i casi, il “piano Trump” mira a ridurre il costo politico, economico e morale della violenza per Washington e i suoi alleati, trasformando guerre ad alta intensità in conflitti a bassa visibilità: tregua sulla carta, guerra d’attrito permanente sul terreno. Si tratta di un’unica logica declinata in contesti diversi: ciò che a Gaza diventa controllo armato del territorio e guerra d’attrito, in Ucraina si manifesta come riduzione dell’impegno statunitense e spinta verso una pace sfavorevole. È la stessa tecnica: gestire il conflitto, non risolverlo; ridurre l’esposizione, non chiudere la guerra.

Il “piano per Gaza”: pensiero coloniale e ritorno allo status quo

Il primo tassello è il piano di 20 punti annunciato da Trump accanto a Benjamin Netanyahu: cessate il fuoco, ritorno degli aiuti ONU, vago percorso verso uno “Stato palestinese” e, soprattutto, una ricostruzione di Gaza consegnata a un comitato guidato dallo stesso Trump e dall’ex premier britannico Tony Blair, con i palestinesi relegati al ruolo di comparse. Yasmine El-Sabawi, su “Middle East Eye”, ha definito questo impianto “puro pensiero coloniale”: il piano riproduce lo status quo precedente al 7 ottobre 2023, garantendo la continuità dell’occupazione e marginalizzando ogni soggettività palestinese.[1]

L’Autorità Nazionale Palestinese viene ulteriormente svuotata, mentre nessun meccanismo reale limita l’annessione della Cisgiordania. Il cuore del progetto è la trasformazione di Gaza in un territorio gestito da potenze straniere, mediante una sorta di amministrazione fiduciaria internazionale (la Gaza International Transitional Authority, GITA) in cui Blair e Trump esercitano poteri di supervisione e veto[2].

La reazione palestinese, tuttavia, smentisce l’idea di un piano “imposto dall’alto” e semplicemente subito: Hamas, dopo consultazioni interne e con mediatori regionali, pubblica un comunicato complesso. Accetta di entrare in un percorso di scambio prigionieri-ostaggi, si dichiara pronto a trasferire l’amministrazione civile a un’autorità tecnocratica palestinese sostenuta da consenso nazionale e appoggio arabo-islamico, ma respinge ogni ipotesi di occupazione militare, deportazione o disarmo unilaterale.

In altre parole: apertura tattica su tregua e amministrazione tecnica, rifiuto strategico di consegnare le armi e di legittimare una nuova forma di protettorato coloniale.

Hamas tra accettazione tattica e rifiuto del disarmo

La dialettica interna a Hamas è decisiva per comprendere la fase successiva del piano. Da un lato, la dirigenza politica – sotto pressione egiziana, qatariota e turca – accetta gli elementi centrali del cessate il fuoco: rilascio degli ostaggi israeliani, scambio con migliaia di prigionieri palestinesi, ritiro parziale dell’Idf dietro la cosiddetta “linea gialla”, creazione di un governo tecnico di transizione a Gaza, con figure come Amjad Shawa alla guida di un esecutivo di emergenza.

Dall’altro lato, l’ala militare (le Brigate al-Qassam) e la dirigenza esterna, da Basem Naim a ‘Izzedin al-Haddad, mantengono una linea chiara sul disarmo: le armi della resistenza potranno essere consegnate “solo nelle mani di uno Stato palestinese” e i combattenti potranno essere integrati in un futuro Esercito Nazionale Palestinese, ma non esiste alcuna disponibilità a un disarmo unilaterale sotto tutela straniera.[3]

La risoluzione del Consiglio di Sicurezza che approva il “Piano di pace per Gaza”, con la previsione di una ISF incaricata della “deposizione permanente di armi appartenenti da parte di gruppi armati non statali”, viene quindi respinta da Hamas come inaccettabile: un dispositivo che trasformerebbe la forza internazionale in parte del conflitto, non in garante imparziale.[4]

Di fatto, Hamas accetta il piano nella sua dimensione umanitaria (fine dei bombardamenti massicci, scambio prigionieri, ingresso di aiuti, ritorno parziale degli sfollati), ma lo rifiuta nella sua dimensione strategica (disarmo, esclusione dal governo di Gaza, consolidamento di un protettorato coloniale).

Il cessate il fuoco come dispositivo: controllo del 53% e “modello libanese”

Firmata la prima fase dell’accordo – il testo Implementation Steps for President Trump’s Proposal for a Comprehensive End of Gaza War, pubblicato integralmente da “Middle East Eye” – la guerra viene dichiarata ufficialmente “finita”. Gli ostacoli: l’Idf si ritira dietro la “mappa X”, le ostilità cessano formalmente, gli aiuti entrano nella Striscia.

Ma già in questa fase emergono i tratti di una nuova architettura di controllo: fonti israeliane e statunitensi precisano che, anche dopo il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi, l’esercito israeliano manterrà il controllo del 53% di Gaza, in particolare lungo i corridoi “strategici” e le fasce di sicurezza interne.

Si tratta di un’occupazione “leggera”: meno visibile, parzialmente arretrata, ma strutturalmente permanente. La destra israeliana reagisce in modo paradossale: denuncia l’accordo come “resa”, “Oslo 3”, “fallimento totale”, invita ad “armarsi” e chiede di riprendere i bombardamenti dopo la liberazione degli ostaggi. Tuttavia, la stessa destra riconosce come “successo” il rilascio simultaneo degli ostaggi ancora vivi e l’aver imposto nell’intesa la prospettiva del disarmo totale di Hamas.

Sullo sfondo, Trump e Netanyahu parlano di “vittoria storica per la pace”. Ma sul terreno la tregua si rivela fin da subito una tregua condizionata, reversibile, continuamente violata da Tel Aviv: colpi di artiglieria “sporadici”, incursioni nelle aree evacuate, “reazioni” sproporzionate a presunte violazioni palestinesi. In pochi giorni, decine di civili vengono uccisi, ospedali colpiti, quartieri nuovamente bombardati.

È qui che emerge con chiarezza ciò che Chiara Cruciati definisce “modello Libano”: una tregua armata e illimitata nel tempo, in cui Israele si riserva il diritto di colpire in qualunque momento in nome della “sicurezza”, mantenendo vaste porzioni di territorio sotto controllo militare e impedendo qualsiasi vera ricostruzione. Gli accordi sono carta; la guerra, una prassi quotidiana a bassa intensità.[5]

Invivibilità e invisibilità: dal genocidio spettacolare al genocidio amministrato

Sul piano militare, la logica è chiara: l’offensiva israeliana non si arresta, si ristruttura. Si passa dall’annientamento rapido alla strategia dell’invivibilità. Il cessate il fuoco riduce i bombardamenti di saturazione, ma proliferano raid “mirati”, demolizioni sistematiche, trappole esplosive lasciate fra le macerie per scoraggiare il ritorno degli sfollati, droni che sorvolano i quartieri diffondendo messaggi minacciosi, colpi di carro armato contro chi tenta di superare la “linea gialla”.

Il reportage di Lina Ghassan Abu Zayed su “il manifesto” descrive il paesaggio del dopo-tregua: robot-bomba, veicoli blindati imbottiti di esplosivo guidati a distanza dentro i quartieri residenziali, case trasformate in ordigni a orologeria, perfino razioni di cibo riempite di esplosivo per colpire chi cerca di sfamarsi. L’obiettivo non è più solo distruggere l’infrastruttura militare di Hamas, ma rendere impossibile la vita stessa: “invivibilità” come tecnica di guerra e di controllo.[6]

Parallelamente, l’assedio umanitario continua. A quasi due settimane dalla tregua, l’OMS denuncia che “non entra abbastanza cibo, la fame non diminuisce”; i camion di aiuti sono circa 200 al giorno contro i 600 previsti dagli accordi, l’ingresso di materiali per la ricostruzione è bloccato, i valichi (in primis Rafah) restano chiusi o aperti a singhiozzo, mentre milioni di equipaggiamenti termici, tende e coperte restano bloccati tra Egitto, Israele e Giordania.

La Gaza Humanitarian Foundation (GHF), creatura politico-privata voluta da Washington e Tel Aviv per “rivoluzionare” la gestione degli aiuti, si rivela per ciò che è: un meccanismo di guerra travestito da umanitarismo. Centri di distribuzione militarizzati, convogli protetti da contractor armati, folle disperse a colpi di arma da fuoco e droni, centinaia di morti nelle “stragi della fame”. Alla fine, la fondazione viene liquidata proprio nel momento in cui le agenzie ONU riescono a riprendere – pur fra mille ostacoli – una distribuzione minimamente razionale degli aiuti.[7]

Amnesty International, rompendo la narrazione edulcorata dei governi occidentali, parla apertamente di “genocidio che continua”: il cessate il fuoco crea una “illusione di normalità”, ma la “morte lenta” prosegue attraverso la fame, la mancanza di cure mediche, la distruzione deliberata di case, scuole e infrastrutture, la negazione del diritto al ritorno.

Il genocidio non è più uno spettacolo televisivo di bombardamenti a tappeto; è un processo amministrato, diluito nel tempo, meno fotogenico, meno monitorabile. Esattamente ciò che serve a Trump: continuare a sostenere Israele senza il peso politico delle stragi a cielo aperto, offrendo copertura diplomatica a un “genocidio silenzioso”.[8]

Gaza e Cisgiordania: genocidio lento e pulizia etnica “normalizzata”

La “pacificazione” di Gaza non può essere separata da ciò che accade in Cisgiordania. Mentre il mondo guarda alla tregua nella Striscia, in Cisgiordania si consuma un genocidio silenzioso: incursioni notturne, arresti di massa, torture, esecuzioni extragiudiziali, demolizioni di case e villaggi, espulsione di comunità intere da aree strategiche come la Valle del Giordano o Masafer Yatta.

Shahd Taha, su “Middle East Eye”, parla di “genocidio lento”: bambini costretti a inginocchiarsi davanti ai soldati, ospedali senza farmaci, pazienti che muoiono perché il tempo per salvarli viene “rubato” ai posti di controllo militari. Nello stesso tempo, organizzazioni come Yesh Din documentano un tasso di impunità quasi totale per la violenza dei coloni: oltre il 90% dei casi archiviati, condanne ridotte a percentuali marginali.[9]

Non si tratta di episodi isolati, ma di una strategia coerente: l’uso coordinato di esercito, coloni e apparato amministrativo (permessi, ordini di demolizione, confische di terre) per smantellare ogni forma di vita palestinese. Bulldozer in ogni angolo di Palestina – dal Naqab a Gerusalemme est, da Gaza alla Cisgiordania – indicano che il vero obiettivo non è la “sicurezza”, ma la ridefinizione etnica dello spazio.

In questo contesto, il piano Trump non rappresenta una rottura rispetto alla logica coloniale; al contrario, fornisce a Israele strumenti e coperture per proseguirla. La “Gaza International Transitional Authority”, il comitato con Blair, l’ISF, la base militare USA progettata nella Striscia, la stessa GHF: tutti questi dispositivi concorrono a costruire una sovranità frammentata e multilivello in cui i palestinesi restano oggetti, non soggetti, del processo.

La crisi del progetto israeliano: emigrazione, delegittimazione e “crollo già iniziato”

L’illusione di una pace “gestita” coesiste con una crisi profonda all’interno della società israeliana. La guerra permanente, la deriva teocratica e coloniale, la normalizzazione del genocidio a Gaza producono una fuga silenziosa: decine di migliaia di israeliani ebrei lasciano il Paese ogni anno, molti con alto capitale umano, alla ricerca di un futuro fuori da uno Stato percepito come sempre più razzista, militarizzato e isolato.

Il sociologo Yinon Cohen parla di “tsunami demografico”; i dati discussi alla Knesset indicano un saldo negativo di circa 130.000 persone in pochi anni, con oltre un milione di israeliani che vivono stabilmente all’estero. Non è solo “emigrazione economica”: sono insegnanti, accademici, professionisti che non vedono spazio per sé in uno Stato etnocratico.[10]

Ilan Pappé, intervistato da Michele Giorgio, descrive questo processo come un “crollo già iniziato” del progetto sionista: Israele diventa uno Stato sempre più isolato, teocratico, incapace di vivere con i vicini, mentre il sistema di apartheid e pulizia etnica erode la sua stessa legittimità internazionale.[11]

Il piano Trump, in questo senso, è una scialuppa di salvataggio per Netanyahu: consente al premier di presentarsi come coartefice di una “pace” mentre consolida l’annessione in Cisgiordania e mantiene l’occupazione de facto di Gaza. Ma non risolve la crisi di fondo: la contraddizione strutturale tra uno Stato che si definisce “ebraico” e la presenza di un popolo nativo che rivendica diritti eguali su quella stessa terra.

L’altro fronte: l’Ucraina abbandonata e la “pace” a costo europeo

Mentre Trump investe capitale politico e simbolico nel piano per Gaza, l’altro grande conflitto del sistema internazionale – la guerra in Ucraina – viene gestito secondo una logica diversa ma complementare. Qui non si tratta di sostenere un alleato percepito come “insostituibile” (Israele), ma di ridurre i costi per gli Stati Uniti scaricando il peso della guerra e della ricostruzione sugli europei.

Già nei primi mesi del suo secondo mandato, Trump firma l’Executive Order 14169, ordinando una pausa di 90 giorni su tutta l’assistenza allo sviluppo estero per “riallineare” gli aiuti, con eccezioni solo per Egitto e Israele; il segnale è chiaro: l’era degli “assegni in bianco” è finita.

Poco dopo, la Casa Bianca sospende a tempo indeterminato gli aiuti militari a Kiev, lamentando la mancanza di “impegno per la pace” da parte di Zelenskyj e lasciando bloccati oltre un miliardo di dollari in armi e munizioni.

Parallelamente, emerge il “piano in 28 punti” per l’Ucraina: un progetto di cessate il fuoco che chiede a Kiev di accettare significative concessioni territoriali (in particolare nel Donbass), la rinuncia alla NATO e limiti sulla dimensione delle Forze Armate, in cambio di garanzie di sicurezza ambigue e reversibili.[12]

Trump presenta questo piano come un modo per “fermare la guerra in 24 ore”, ma di fatto si tratta di cristallizzare sul terreno i guadagni russi, scaricando il costo politico della resa sui dirigenti ucraini e quello economico della ricostruzione sull’Unione Europea. Non è un caso che Bruxelles acceleri sull’uso degli asset russi congelati – circa 200–300 miliardi di euro – come garanzia per nuovi prestiti a Kiev, nel tentativo di compensare il venir meno del sostegno statunitense.[13]

In questo quadro, la guerra in Ucraina non termina: viene congelata in una “pace imperfetta” che lascia aperte tutte le questioni di fondo (confini, sicurezza, sovranità), mentre Washington si defila, mantiene solo la leva diplomatica sulla “pace” e si concentra su dossier più vicini alla propria agenda (Vicino Oriente, competizione con la Cina, ridefinizione della NATO).

Il parallelo con Gaza è evidente, ma la direzione è opposta: in Palestina, Trump usa la sua centralità per normalizzare un genocidio a bassa intensità; in Ucraina, usa l’arma del disimpegno per forzare una “pace” che congela il conflitto e sposta il costo sulla periferia europea. In entrambi i casi, la priorità è ridurre il costo per gli Stati Uniti, non risolvere i conflitti.

La “libanizzazione” della Striscia

Se mettiamo insieme tutti questi elementi – il piano coloniale per Gaza, la tregua armata e reversibile, il genocidio trasformato in amministrazione ordinaria, l’abbandono dell’Ucraina a un processo negoziale imposto dall’esterno e strutturalmente sfavorevole a Kiev, la crisi interna della società israeliana, la stabilizzazione del regime di apartheid in Cisgiordania – vediamo emergere una costante: la normalizzazione della violenza come tecnica di governo globale.

A Gaza, una guerra a bassa intensità non è “meno guerra”: è solo più comoda per chi deve fingere di non vedere. La “libanizzazione” della Striscia – tregua su carta, bombardamenti “mirati”, assedio umanitario, demolizioni selettive, assenza di ricostruzione – non è una deviazione temporanea, ma un modello. È il modo in cui Israele e i suoi alleati immaginano di gestire il “problema palestinese” nel lungo periodo: rendendo la vita invivibile e, allo stesso tempo, la violenza invisibile.

NOTE

[1] Shahd Taha, Amid Gaza’s nightmare, a slow genocide is unfolding in the West Bank, “Middle East Eye”, 22 ottobre 2025.

[2] Colonial thinking and the pitfalls of Trump’s 20-point Gaza plan, “Middle East Eye”, novembre 2025.

[3] Reuters, Hamas rejects UN Gaza resolution, says international force would become party to conflict, 17 novembre 2025.

[4] The Washington Post, ISF Gaza: Trump-backed international force plan for Gaza stirs controversy, 29 novembre 2025.

[5] Chiara Cruciati, Il limbo di Gaza, invivibile e invisibile, il manifesto, novembre 2025.

[6] Lina Ghassan Abu Zayed, Trappole tra le macerie per impedire il ritorno, il manifesto, 15 ottobre 2025.

[7] Eliana Riva, GHF: dalle stragi di affamati alla liquidazione, il manifesto, novembre 2025.

[8] Israel’s genocide in Gaza continues as Palestinians face “slow death” despite ceasefire, “Middle East Eye”, 2025.

[9] Shahd Taha, Amid Gaza’s nightmare, a quiet genocide has been unfolding in the West Bank, “Middle East Eye”, 22 ottobre 2025.

[10] Chiara Cruciati, La grande emigrazione da Israele, “il manifesto”, 25 novembre 2025.

[11] Michele Giorgio, Questo piano ferma la strage ma sarà al massimo una tregua, non la pace, “il manifesto”, 12 ottobre 2025.

[12] Sarah Shamim, Trump’s 28-point Ukraine plan in full: What it means, could it work?, “Al Jazeera”, 21 novembre 2025.

[13] EU has a plan to use frozen Russian assets to fund Ukraine – how will it work?, “The Guardian”, 23 ottobre 2025.

Questo articolo è coperto da ©Copyright, per cui ne è vietata la riproduzione parziale o integrale. Per maggiori informazioni sull'informativa in relazione al diritto d'autore del sito visita Questa pagina.